1

このインタビューは必読だと思ったのでプレゼント機能でシェアします。公共性の回復と「民主化」への危惧を抱く人と、無関心な人へ。

4月8日 8:43まで。

ChatGPT、何が問題か 元グーグル社員「非常に無責任で無謀」:朝日新聞デジタル digital.asahi.com/articles/ASR44… #

2

「同性婚を認めることで広がりが出てくれば、子どもが生まれない結婚を助長することにもつながりかねない」

つまり根本的に子どもがいない結婚を「無駄」と考えている。多様性とかそういう話じゃない。

nhk.or.jp/politics/artic…

3

あらためて考えると、「好き&気になる」のなかには、自分の経験とのリンクがたくさん散りばめられている。

最後は「お話ししてくれてありがとうね」って言ってバイバイしたけど、撮った写真をあとで見て、知らない人と展示室で話したことを思い出すだろうか。お母さんに話しているだろうか。

4

5

6

7

「明日美術館に行きます」と良く知る中学教員から連絡。美術館での鑑賞を授業に取り込もうとしていた若手の先生が「作品や作者についてどう生徒に理解させるか」という前提に縛られ、「そうじゃない」と伝えても今ひとつピンときていないからと、先輩教員たちがその先生を美術館に連れ出した。

8

9

映画『#教育と愛国』を見た。こんなにも後味の悪い映画はなかなかない。

「日本人というアイデンティティを備えた国民を作る」と言って憚らない為政者、「歴史から学ぶ必要はない」と言い切る歴史学者、閣議決定した文言を出版社に自主修正させる法改正と官僚。国権の最高機関は国会で、内閣ではない。

10

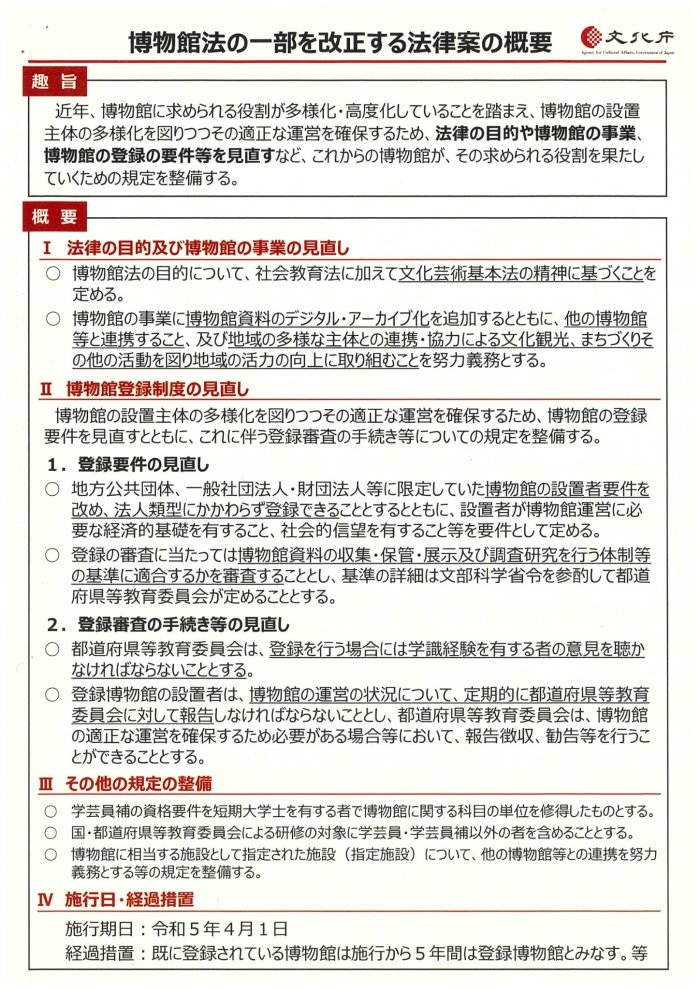

ああ、やはり今回の博物館法改正は、第一条(目的)に改正が加えられるんですね。あとは

・第二条(定義)で設置者枠変更

・第三条(事業)に項目追加

・登録と審査に関して第二章の諸々を追記か。

資料は芳賀道也参議院議員のサイトより。施行期日は令和5(2023)年4月1日。

hagamichiya.com/news/entry-949…

11

「指定管理は博物館にそぐわない」、そう考えてきた。特に資料の存続のためには、人が入れ替わる可能性が高いこの制度の流動性(=不安定さ)は不向きで、博物館活動に当てはめるべきではないのは確かだ。現在の博物館の雇用の不安定さにも罪深いと思っている。(が、少し考えるところを記します)→

12

「博物館法に関するアンケート」もうちょっと回答数が集まるといいなと思っています。ご協力頂ける方、可能な範囲でご所属のみなさまにもご周知くださいますようお願いいたします。 twitter.com/enakakioa/stat…

13

「博物館法に関するアンケート」を行っています。学芸員はもちろん、学芸員ではない方にもご協力いただきたいです。

form.jotform.com/211232015056439

結果は6月の日本社会教育学会「社会教育法70年と社会教育法制をめぐる課題(その3)―博物館法「改正」をめぐって」というラウンドテーブルで報告します。

14

せいぜい50年か100年しか生きられない人間が「無駄」「意味があるのか」なんて思ってしまうほど、私たちは傲慢になっているんだな。この足元には合算すれば数えきれない年月の人と自然の営みがあって、そこに自分も何十年かを足すことが与えられているだけだ。そうでなければ個人の生を肯定できない。

15

16

・学芸系職員の数は2004年以後の調査で最多

・常勤の学芸系職員の約4分の1が有期雇用

「私は、「常勤職員の数が若干の回復傾向にあるとともに、雇用形態が有期雇用に転換してきているのが実態ではないか」と考えています。」

同意。調査の会議でもその話が出ていました。 hk-curators.jp/archives/5161

17

わあ、これは興味深い! 博物館で働いていらっしゃった漫画家さんなのね。

「郷土資料館では、どのように資料を収集し管理し調査しているのか!?著者自らの体験を元にした知られざる物語。展示の裏側でこんなマニアックな作業が……読めば展示を見る目が変わってくる!」 kawade.co.jp/np/isbn/978430…

18

19

GoTo使う人は、とりあえずその街の美術館/博物館/資料館に行ってみて。お出かけしない人は地元の館に行ってみて。Google mapに入れたらいっぱい出てくるから。

「パリでルーブル行ったんです!」と言ってくる人に聞いたら、「地元の館には行ったことない」なんてのは地方あるある。

#博物館は楽しい

20

ここ1、2年もやもやと思っているのは、山積する博物館絡みの問題に対して、館種の壁を超えた博物館職員の組合的な団体が必要ではないかということ。職員の立場、働き方はもちろんのこと、職業倫理と博物館のあり方そのものを社会に伝えていくためにも。

21

全国一斉休館後、最初に開けた館として妙に注目を集めてしまった和歌山。批判も飛んできたし、自分自身のジレンマもあったし。でもその経験から考えたことを、まずは同業者に、それから各美術館の「地域の人たち」に伝えねばと思いました。お読みいただけると嬉しいです。

bijutsutecho.com/magazine/insig…

22

日本博物館協会から、「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が出ました。

j-muse.or.jp/02program/pdf/…

23

そもそも日本の広報イメージはイラスト中心で、こどもっぽい方向に走るのなんで?(国の文書で「いらすと某」使うのもありえん。)必要に応じてイメージ写真を使うようにすると、一気に方向性を変えられます。Unsplashは偏差値高めなフリー素材なのでおすすめです。

unsplash.com

24

(なぜうちのサイン類を紹介するかというと、あの、にこやかな「いらすと」某に国内のミュージアムが埋め尽くされるのが、私は耐えられないからです・・)