26

28

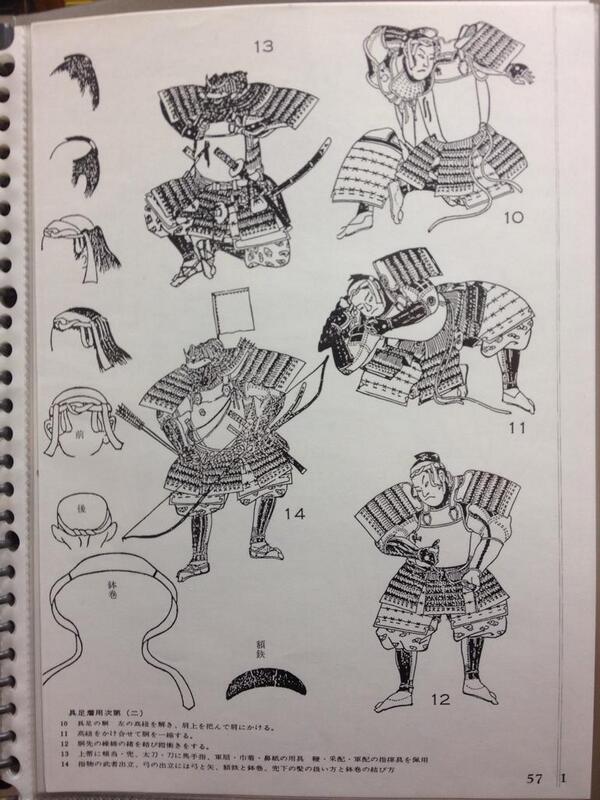

29

30

31

33

勝鬨(かちどき)のエイ、エイ、オー!(鋭鋭応)の現代語訳は、大将が「用意はいいか?用意はいいか?」に対して家臣が「いいですよー!」と応えるものである。みんなでエイエイオーを全部言ってはならない。

34

【拡散希望】

恒例の鏡開き式・鎧着初めの一般募集

鎌倉時代の甲冑武者になろう

平成31年1月14日(月)成人の日

日本武道館

集合AM8時半

解散PM2時半

参加費8,000円(鏡開き式パンフ・絵馬・名前入袖印・草鞋・弁当・お屠蘇・お汁粉付・三月末まで甲冑会例会参加費千円)

以下参照

japanese-armor.org/jpn/archives/6…

36

38

40

41

45