1

2

3

4

京都の装束店井筒の風俗博物館で開催中の1/4で織物から復元された源氏物語。宮中行事から日常生活、装束の製作やお手入れまで再現されていて見応えがあり。200枚以上写真を撮った。入口分かりにくいし、開催期間も分かりにくい。土日休みなので一般人はほとんど知らない博物館

iz2.or.jp

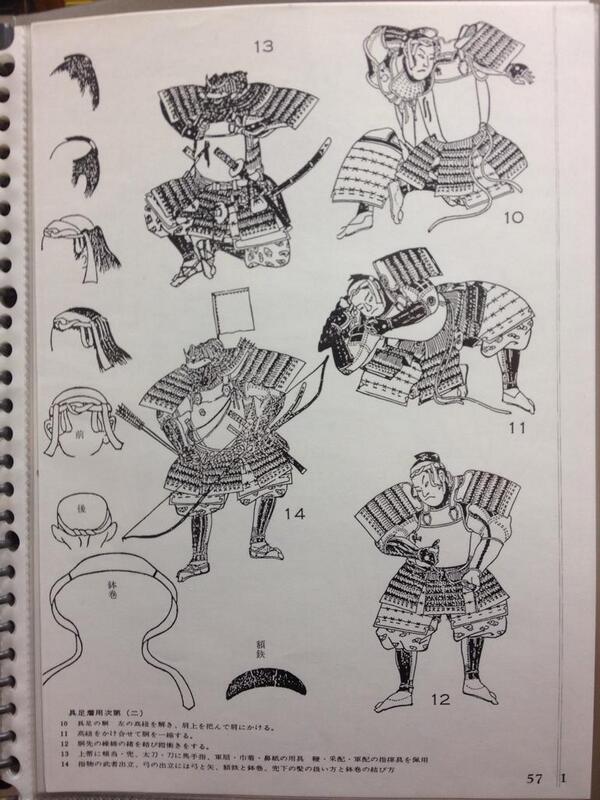

9

冒頭の戦闘シーンはタイムスクープハンターっぽく、GoPro装着で撮影したのかな。光秀の太刀が折れて相手の腰刀を奪って刺したのはリアルだった。そういうことはあり得たと思う。馬手差しという腰刀を普通と逆の右腰に差すのは敵に刀を奪われないためだと考えられる。 #麒麟がくる

10

ノートルダムはデジタルデータ化されているが、日本の文化財でデジタル化されているものは少ない。文化庁にはそんなお金はない。また寺社に奉納されているものは【御神宝の効力が落ちる】という理由で撮影すら難しい。国宝や重文は維持に税金も使われているのだから一般研究者にデータ公開すべきだろう

11

14

いだてんイイネ

脚本と演出がよく噛み合ってて面白い。

でも老人や大河好きにはついて行けないだろうなぁ…普通のドラマとしてら見ればいいのに。いや、大河が何なのか原点に帰ればこの話は王道ではないのか? #いだてん

16

17

19

24

現在中国人が日本にある水墨画などを買い漁っているが、彼らが驚いているのは買っても買ってもまだまだ出てくるということである。他国ならその国の博物館などの公が買い上げることが多いが、日本は民間に腐るほどある。日本ほど公が文化財に金をかけない国はなかろう。国宝が民間にあるなんておかしい

25

大女優の京マチ子さんが亡くなられたそうだ。実は彼女は甲冑を着ていた。義仲をめぐる三人の女で巴御前を演じていた。品格が違いが分かるだろう。ご冥福をお祈りします。 #京マチ子