28

あるゲーム会社元社長で今は工芸を支援してる人と、甲冑でゲーム作れないか話した。

「甲冑はすでに人型なので、擬人化が難しい」と言ったら、「馬だってオスメス関係なく女の子に擬人化したゲームがあるんだから、甲冑だって出来ますよ!」と言われて元気が出た。クリエイティブな人と話すのは楽しい

31

鵯越で畠山重忠が愛馬を担いで降りたと伝わるが、実際に馬を担いだ人がいる。馬以外のもいるが…

#鎌倉殿の13人

33

34

35

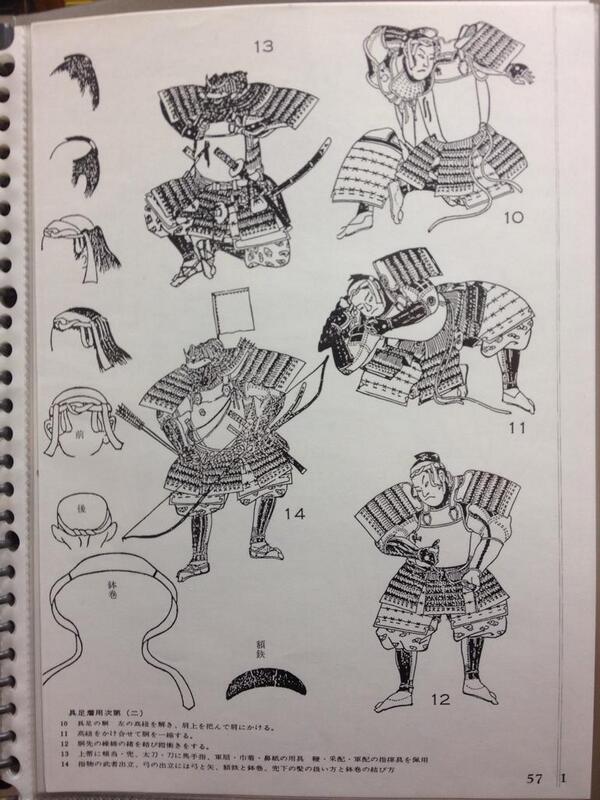

平安鎌倉時代の鎧の威し色目。威しとは緒通しの当て字で、敵を威嚇するまじないであると思われる。当時の戦では現代のように敵に見つからぬよう迷彩を施すのではなく、敵味方に自分の手柄を主張するために目立つ必要があった。これらは以前に絵巻から拾ったものをフォトショで描いた。#鎌倉殿の13人

36

オランダに行った時に、オランダ人の友人が大麻やれるカフェの向かいの歩道にて、私に対してあそこに近付いてはダメだと言った。合法のオランダでもまともな人からしたら大麻はアカンという認識なんやなと思った。大麻は良いとか悪いとか情報が入り乱れているが、私は友人を信じる。

38

39

走る牛車。昔と比べて牛は農作業しなくなったので体力も落ちたそうだ。後ろには控えの牛がいた。かなり車が音がする。ちゃんと車を鴨川の水に浸けて木を膨らませたのだろうか。そうすると車が分解しないそうだ。片輪車はそれを絵図にしたもの。 #時代祭 twitter.com/i/web/status/1…

41

42

43

勝鬨(かちどき)のエイ、エイ、オー!(鋭鋭応)の現代語訳は、大将が「用意はいいか?用意はいいか?」に対して家臣が「いいですよー!」と応えるものである。みんなでエイエイオーを全部言ってはならない。

45

ヤフオクで入札していたら、評価0のアカウントが3つぐらい競ってきた。これは業者の悪質な釣り上げ行為だと思って更新を止めたら、私より高値更新した評価0アカウントがアカウントごと削除した。こんな釣り上げがあるのかと勉強になった。ヤフオクに悪質行為として報告した方がよいだろうか?

46

林先生の日本ドリルで新作なら数千万の江戸期の甲冑一領(いちりょう)が30万と評価されていて悲しび。日本だと置くとこないし、興味の無い人からしたらゴミ以下だからどんどん安くなって外国人が買いまくる。でも実際外国人の方が大事にしてくれるんだよね。嘆かず外国に行っても壊れないように修理する

49

大鎧は一領(いちりょう)レンタルするのに装束や弓矢に刀剣を含めて1日10万円だそうだ。だから合戦シーンはあっさり済ませるしかない。今週の大河で義経の鍬形が曲がっていたが、装束を貸し出している高津商会のスタッフの悲鳴が聞こえた気がした。 #鎌倉殿の13人

50