1

体言止めは文章の力点を安易に作ってしまう技法なので、多用すると元に戻れなくなります。そのうち体言止めで切り詰めた文字数で書くようになり単調になっていく。私はほぼ使いません。鴻上さんのこの美しい語調をよく直す気になったものだ。 twitter.com/kokamishoji/st…

2

世の中で、書評・評論家が絶対やっちゃ駄目な行為がある。対象とすべき、作家やパフォーマーと馴れ合うことだ。現実世界だけじゃなくSNS上でも一線を引かないといけない。これまで何例も、取り込まれてしまった例を見てきた。これは公平になれないな、という馴れ合いを。

3

どうやら寄稿者全員にこうして署名入りで感謝の意を表明している由。マメなことで、頭が下がります。 twitter.com/from41tohomani…

5

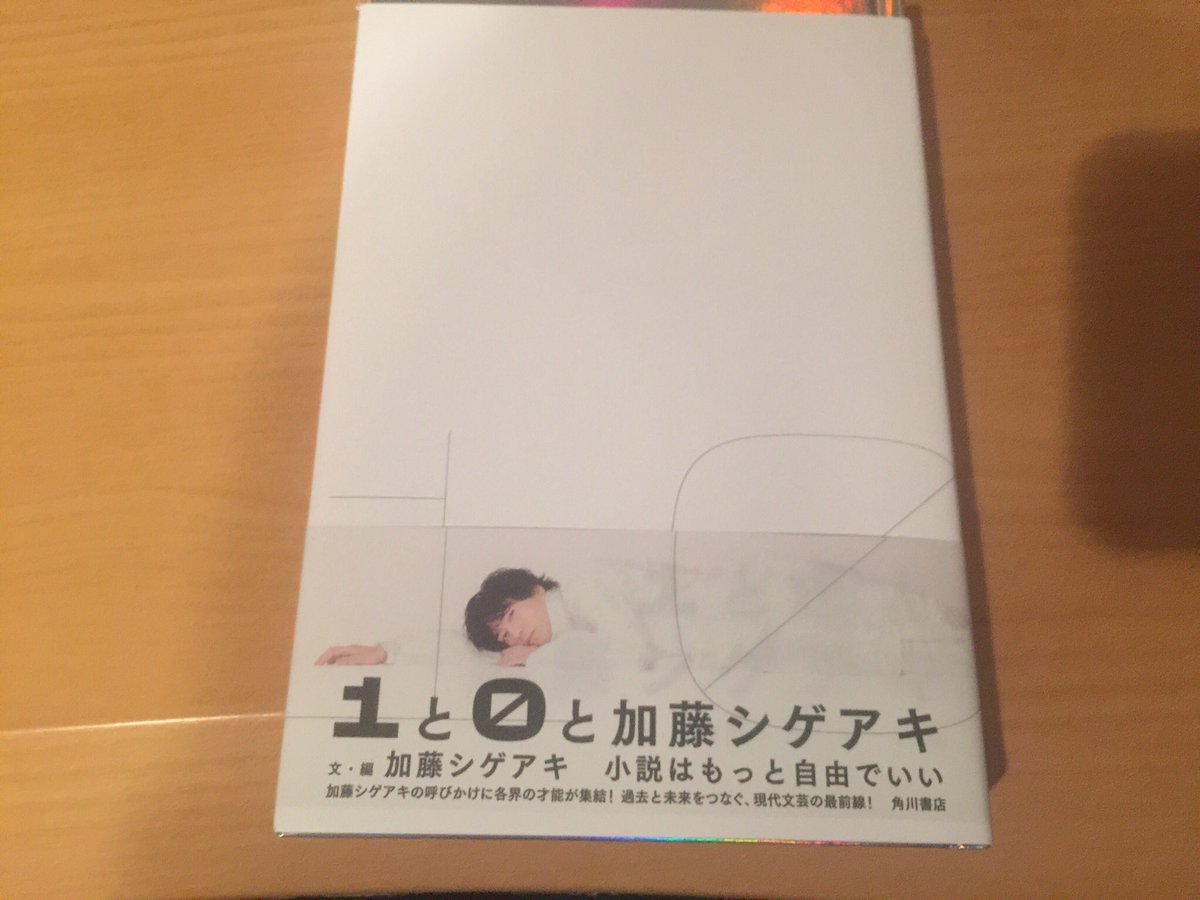

こちらの本に、加藤シゲアキ著書の全作解題を寄稿しました。まだ単行本になっていない小説も読んだ。 twitter.com/Kato_books_KDK…

6

どう考えても非小説の方が売り上げは大きいでしょ。それが縮小しているから困るのでは。そして、小さな割合の小説部門で売り上げを伸ばそうと頑張っている人の熱意を冷笑するような行為は感心しないですね。

7

リアル書店が衰退するのは女性店員が贔屓の作家ばかり置くから、というツイートを見ちゃったんだけど、そもそも書店の売り上げに小説の占める割合を過大評価しすぎでは。

8

私は服喪の期間は持つべきだと考える。どんな人でも死の事実をおろそかに扱われていいとは思わない。けど、死者に対する敬意を表した後は、その人に対して公平な態度で接するべきでしょう。公人なのだから。

9

なんでもかんでもお祭りで誤魔化せばいいというものではないけど、なんでもかんでもお祭りで誤魔化せてしまう世の中なので、それが厭なんですよ。

10

国葬という儀式に反対するのは、死に対して喪に服すべき期間が終わった後に、本来は故人の公人としての業績についての歴史的評価を下し、糺すべき点は糺すという段階を経るべきなのに、儀式を行うことですべてを強制的に忘却させてしまう危険があるからだ。国葬という行事にはそれだけの圧がある。

11

加藤シゲアキの全作品ガイドを担当して思ったんだけど、この人は「自分が小説家として何ができて何ができないか」について非常に意識的で、一作ごとに課題をこなしてきたのだと思う。続けて読むとよくわかる。真面目な努力家が評価されるのはいいことです。

12

役得で連載原稿を先に読ませてもらったんだけど、次に出る加藤シゲアキの長篇は、これまででいちばんいいと思います。ファンの方は期待を。まだ加藤作品を読んだことがない人もこの機会にぜひ。 twitter.com/from41tohomani…

13

お仕事告知その1。9月30日に加藤シゲアキの作家業を総まとめしたファンブックが刊行されます。その中で前作ガイドを担当しました。デビュー以来すべての加藤作品を読んでいるので、まあ適任かと思います。

kadokawa.co.jp/topics/7960/

14

愚かで醜い行為であることは明らかで、声が上がることは好ましいと思う。文学界から「も」性暴力がなくなりますように。

15

内田春菊が編集者に手出しをされたことを小説化して話題になったときも、ひとときのゴシップとして騒がれ、消費されて終わった。あのころからだいぶ人は入れ替わっているものの、その種の噂は絶えない。作家から編集者、編集者から作家、どっちも。密室の出来事は公にならずに消えたものもあるだろう。

16

#文学界に性暴力のない土壌を作りたい というハッシュタグがあるのか。渡辺淳一がある女性作家に「いいセックスをしないと本当の意味での小説は書けないよ」と信じられない暴言をしたことがあったのだが、その対談は商業媒体に掲載されていた。旧い話ではあるが、それほど前のことではない。

17

某新作小説のAmazonレビューを見てびっくりした。星1つの酷評は別に個人の勝手だが、真相を割ったうえで作品を愚弄する文章。ひとの商売を妨害するにもほどがある。これでベスト1000レビュワーって。ベストなのだとしたらAmazonのシステム自体がおかしいだろう。出版社は抗議したほうがいい。

18

首都圏単Pのみなさん。児童のパラ観戦は教育庁によれば「現場からの要望が出ているから」だそうです。これを阻止するためには、各単Pから「うちの子たちを感染現場に送らないで」という声明を出すことが必要ではないでしょうか。PTAはこういうときのためにあると私は考えます。声を挙げるのは今です。

19

オリンピックが新型コロナ感染拡大に与えた影響はまだきちんと数値的に評価できていないはずだが、「何もなかったから開催してもよかったんだ」ではなくて「何もないよう必死に努力した人を労うべし」であることを第一に忘れてはいけない。

20

訳あって100年前の茨城県内についてあることを調べているのだが、やはり頼りになるのは図書館所蔵資料だ。利用者はとかく今の本の貸し出しばかり気にしがちだが、未来に向けて歴史を残すという大事な役割を図書館が担っていることを忘れないようにしたいと思う。本当にありがとうございます。

21

とうとうホームレスになってしまった|内田かずひろ @rodacoco #note note.com/uchidachu/n/nb…

衝撃的な内容。生活保護を受けたら創作の仕事も諦めなければならないというのは制度のほうがおかしいと思う。