1

ちょっと頭が痛くなってくるぐらいのデマなんだけど。

日本列島に水稲耕作が伝播したのは紀元前9世紀頃で、それ以前はコメの痕跡は皆無(土器表面に残る穀物圧痕を調べるレプリカ法による)。

で、紀元前9世紀頃の最も古い水田遺構に伴う夜臼式土器は、朝鮮半島南部の土器との共通性が極めて高い。 twitter.com/maxshiraishi/s…

3

「建国記念の日」としてありがたく休ませていただいておりますが、フィクションとしての建国神話に過ぎない神武天皇の即位日をあたかも歴史的事実のように書くツイートを、歴史学に関わる者が「いいね」を押すことは、やはり歴史学研究者の端くれとして見過ごすことができません。

4

石舞台古墳で被葬者体験 豪族に扮し、リアルな演出:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASP2W…

古墳の被葬者への冒涜になるから、こういうことは絶対にやっちゃいかんと、私たちの世代は教えられてきた。

発掘調査では、石室内に土足で入ることさえ忌避されていたのだが、時代は変わるものだな。

5

あの〜、いま私たちは清須城を実際に発掘調査してるんですが、いったい清須の近くのどこにあんな山や丘陵があるんでしょうか? #どうする家康

6

遺跡の発掘調査に携わっていればわかりますが、この日本列島の山間部では、それこそ数万年前からの度重なる土石流堆積が確認できます。

それはメガソーラーがあろうと無かろうと、起こる時には起こります。 twitter.com/shin_kurose/st…

8

近年の年輪酸素同位体比による気候変動パターンによると、紀元前1000年頃が最も気候が冷涼化し、それに伴って朝鮮半島南部の水稲耕作民が日本海を越えて南下する。これが日本列島への水稲耕作の伝播。

初期水稲耕作民が用いた土器を見れば、中国大陸南部より朝鮮半島南部との親和性が高いのは明らか。

9

ああいうデマ言説を垂れ流す連中って、なぜか朝鮮半島の気候や文化が北から南まで全て同じだと思い込んでいるので、寒い朝鮮半島では水稲耕作ができないと信じ込んでいる。

冷涼な中国大陸の北半分は小麦地帯であり、稲作は南部の長江流域。そこから朝鮮半島南部に定着し、北部九州へと伝播する。

10

版築の動画素晴らしい。

日本でも平城宮や寺院の土塀はこうやって造られていたんですよ。 twitter.com/tetsuo_tk/stat…

11

レプリカ法が画期的なのは、その時代の土器そのものに付いた穀物圧痕を電子顕微鏡で見ることによって穀物の種類が同定できること。さらに土器付着炭化物の炭素14年代測定法で使用された暦年代もかなり細かく特定できるようになってきている。

本当に「考古学舐めんなよ‼️」と言ってやりたくなるわ。

12

文字の使用、紀元前まで遡る? 各地で弥生の「硯」次々:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASP23… #

今、弥生時代研究でいちばん熱い研究分野です。

13

たぶんこういう人には何を言っても効かないのでしょうが、BC660年はまだ弥生時代前期です。

日本列島に「王権」というものが出現するのは弥生時代中期後半で、BC100年より以降。

初期ヤマト王権の成立はAD200年前後です。

さらに現皇室との繋がりでいうなら、継体大王の即位年(AD500年頃)でしょう。 twitter.com/vmuUD3xsL7CHAj…

14

今から2600年前は弥生時代前期なので、そんな時代に神武天皇など居ようはずがなく、ましてや統一国家の形成などあり得ない、ということを、中学・高校の日本史教育で、口が酸っぱくなるほど言い続ける必要がありますね。 twitter.com/gijyou/status/…

15

もうねえ。かたちとして見えないDNAとプラントオパールを持ち出せば、騙せると思っている時点で愚かとしか言いようがない。

特にプラントオパールは採取した層位がいつなのかは、炭素14年代測定法など別の手段でしか確かめられないんだよ。

水田堆積層のコンタミなんて、本当にザラなんだから。

16

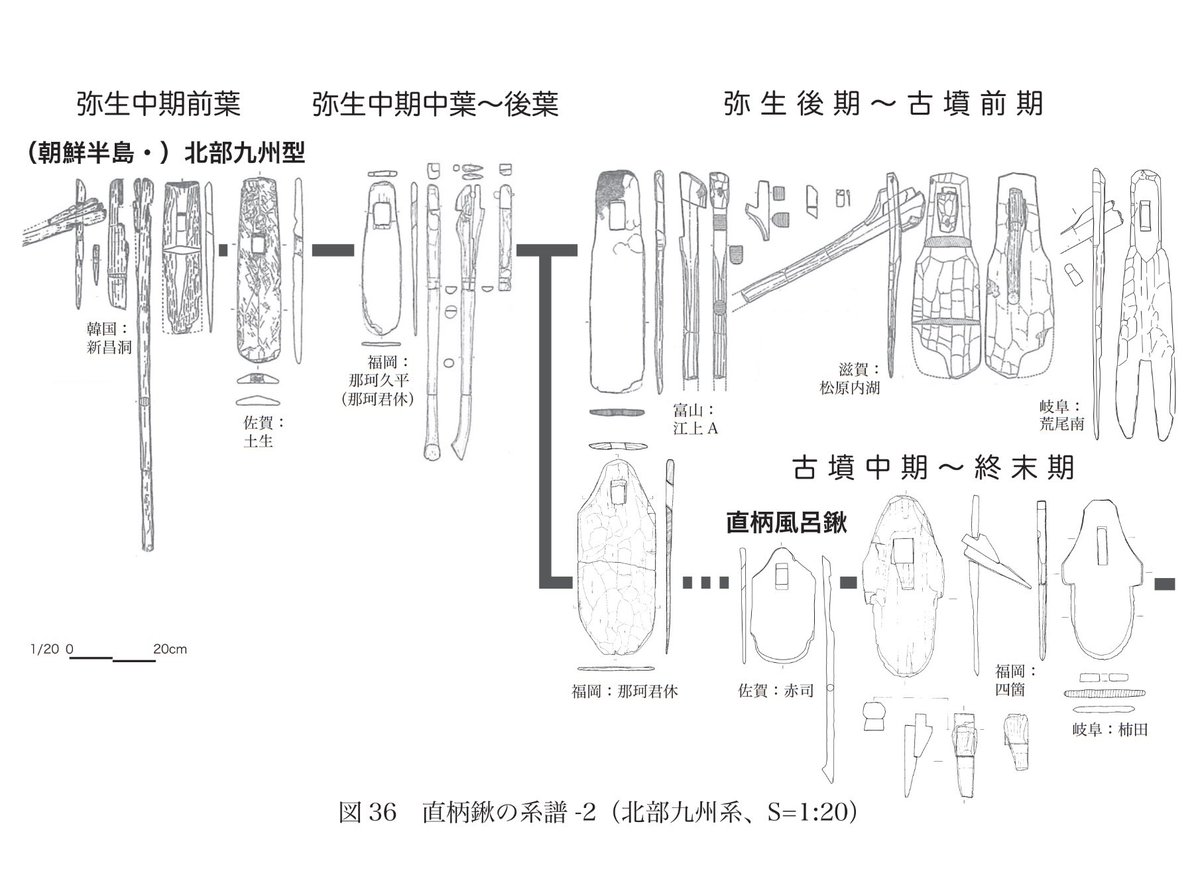

朝鮮半島南部からの水稲耕作伝播の波は何度もあり、弥生時代中期前半の北部九州の鍬の形は、朝鮮半島南部のものと全く同じ。

17

鎌倉時代以降も貴族や僧侶の日記類が膨大に残っています。

ただ、平安時代までは都で起こる出来事がほぼ政治の全てであったのに対し、鎌倉時代以降は地方で起こった出来事を中央の人たちが伝聞調で書いているので、記録の信頼度が落ちるだけです。 twitter.com/aoiken72/statu…

18

縄文時代を「日本列島の歴史」ではなく「日本の歴史」と言い切ってしまうことに、考古学研究者の1人として強い抵抗を感じてしまいます。 twitter.com/yu_iyuu/status…

19

尾張のどこに、こんな岩がゴロゴロした川があるのでしょう? #どうする家康

20

21

熱田神宮のTVCMで「始まりは2000年前」という台詞があった。これに対して、中学・高校で日本史を学んでさえいれば「そんなの弥生時代だからあり得ん」と笑い飛ばせるはずで、それが「知性」というものだが、最近はそういった過剰な神社の起源をそのまま真に受ける人が増えてきたのは本当に心配。

22

愛知県の重要民俗文化財である野登瀬の鹿射ち神事を観たのは9年前の今日でした。

まるで弥生時代の絵画土器に描かれた場面をそのまま見るかのような予祝神事。これは一見の価値があります。

23

24

愛媛の弥生集落でも遺物としてのねずみ返しは出土しているのだろうか?

確かに有名な登呂遺跡や山木遺跡など静岡では大量のねずみ返しが出土するのだが、それ以外の地域では、実はねずみ返しってあまり(ほとんど)出土しないんですよね。

みんな登呂遺跡のイメージに引っ張られすぎなんですよ。 twitter.com/goshuinchou/st…

25

日本会議の圧力でこのままズルズル国家神道の復活を許すようなことがもしあれば、私たち現代の考古学研究者も戦前の考古学者と同様に、記紀神話と考古学的事実の狭間で大いなる矛盾を抱えるようになることを、冗談ではなく真剣に憂慮している。