1

皆さん大好きな「明月記」や「徒然草」は鎌倉時代の日記や随想ですからね。

さらに「大乗院日記目録」は平安時代から室町時代まで、「大乗院寺社雑事記」は応仁の乱前後の第一次史料です。

それ以降は、戦国大名ごとに記録類が作成されています。

2

鎌倉時代以降も貴族や僧侶の日記類が膨大に残っています。

ただ、平安時代までは都で起こる出来事がほぼ政治の全てであったのに対し、鎌倉時代以降は地方で起こった出来事を中央の人たちが伝聞調で書いているので、記録の信頼度が落ちるだけです。 twitter.com/aoiken72/statu…

3

この神事では雌雄一対の鹿を弓矢で射るのですが、雌のお腹には餅が仕込んであり、最後の一矢の後は若者達がお腹の餅を我先に取り合い、崖の下へと転げ落ちて行くのです。

4

愛知県の重要民俗文化財である野登瀬の鹿射ち神事を観たのは9年前の今日でした。

まるで弥生時代の絵画土器に描かれた場面をそのまま見るかのような予祝神事。これは一見の価値があります。

5

ついに維新の候補者が奈良県知事になってしまった…

橿考研あたりが真っ先に標的にされそうな気がする。最悪の選択だな。

6

極めて単純化すれば、弥生時代は中国・朝鮮半島からの「渡来系文化」であり、いわゆるネトウヨ層はこれを極度に嫌う。

そこで目を付けたのが外来文化の影響を受けない「日本固有の文化(まだ日本という国は無いにも関わらず)」たる縄文時代で、これに国や行政が乗っかって縄文ブームを仕掛けた。 twitter.com/ts_nakano/stat…

7

8

尾張のどこに、こんな岩がゴロゴロした川があるのでしょう? #どうする家康

9

あの〜、いま私たちは清須城を実際に発掘調査してるんですが、いったい清須の近くのどこにあんな山や丘陵があるんでしょうか? #どうする家康

10

世の中の右傾化とともに最近急速に増加した、鳥居の前で深々とお辞儀をする人たちに対して私は以前から批判的なのだが、大きな神社での初詣であれをやられると迷惑以外の何ものでもないので、本当にやめて欲しいと心底思う。

11

この人はなぜ「木簡を読む」ことを目の敵にしているの? twitter.com/kasumi_girl/st…

12

#これを見た人は記憶に残った看板を貼れ

たぶんこれが最強でしょう。

13

@1059kanri この時代には、まだ日本には銀杏は無かったらしいです。

かつて植生史学会の研究発表で伺いました。 #鎌倉殿の13人

14

@HaruNatsuMaMa25 元ツイートの方にはご理解いただけそうになかったのでリプは付けませんでしたが、「日本」という国名を付けられるのは飛鳥時代以降で、古墳時代は「倭国」、弥生時代中期後半以降は「倭」、それ以前の時代には「国」の概念そのものがありませんので、「日本列島」と呼ぶしかありません。

15

縄文時代を「日本列島の歴史」ではなく「日本の歴史」と言い切ってしまうことに、考古学研究者の1人として強い抵抗を感じてしまいます。 twitter.com/yu_iyuu/status…

16

継体大王の即位年からでも1500年以上続いているんだから、それで満足してくれよ。

17

たぶんこういう人には何を言っても効かないのでしょうが、BC660年はまだ弥生時代前期です。

日本列島に「王権」というものが出現するのは弥生時代中期後半で、BC100年より以降。

初期ヤマト王権の成立はAD200年前後です。

さらに現皇室との繋がりでいうなら、継体大王の即位年(AD500年頃)でしょう。 twitter.com/vmuUD3xsL7CHAj…

18

愛媛の弥生集落でも遺物としてのねずみ返しは出土しているのだろうか?

確かに有名な登呂遺跡や山木遺跡など静岡では大量のねずみ返しが出土するのだが、それ以外の地域では、実はねずみ返しってあまり(ほとんど)出土しないんですよね。

みんな登呂遺跡のイメージに引っ張られすぎなんですよ。 twitter.com/goshuinchou/st…

19

20

21

レプリカ法が画期的なのは、その時代の土器そのものに付いた穀物圧痕を電子顕微鏡で見ることによって穀物の種類が同定できること。さらに土器付着炭化物の炭素14年代測定法で使用された暦年代もかなり細かく特定できるようになってきている。

本当に「考古学舐めんなよ‼️」と言ってやりたくなるわ。

22

もうねえ。かたちとして見えないDNAとプラントオパールを持ち出せば、騙せると思っている時点で愚かとしか言いようがない。

特にプラントオパールは採取した層位がいつなのかは、炭素14年代測定法など別の手段でしか確かめられないんだよ。

水田堆積層のコンタミなんて、本当にザラなんだから。

23

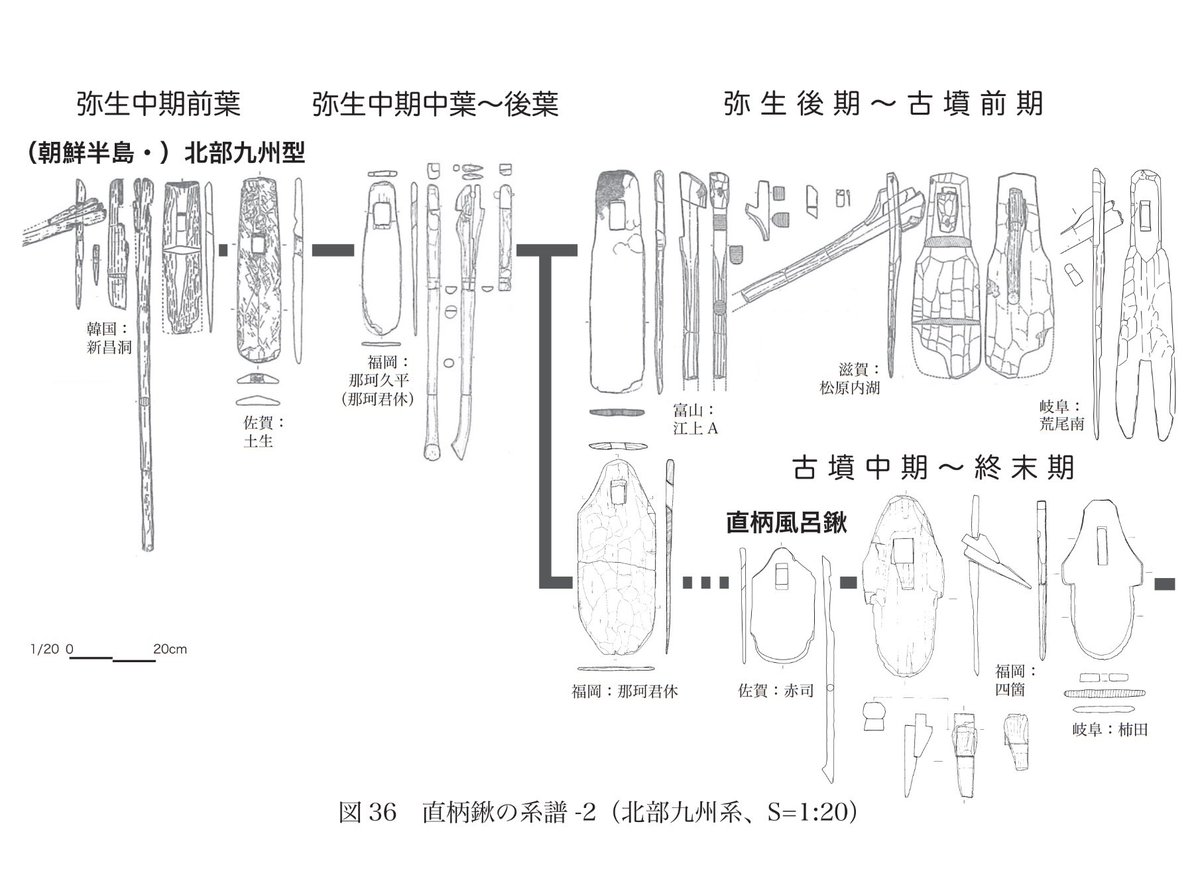

朝鮮半島南部からの水稲耕作伝播の波は何度もあり、弥生時代中期前半の北部九州の鍬の形は、朝鮮半島南部のものと全く同じ。

24

ああいうデマ言説を垂れ流す連中って、なぜか朝鮮半島の気候や文化が北から南まで全て同じだと思い込んでいるので、寒い朝鮮半島では水稲耕作ができないと信じ込んでいる。

冷涼な中国大陸の北半分は小麦地帯であり、稲作は南部の長江流域。そこから朝鮮半島南部に定着し、北部九州へと伝播する。

25

近年の年輪酸素同位体比による気候変動パターンによると、紀元前1000年頃が最も気候が冷涼化し、それに伴って朝鮮半島南部の水稲耕作民が日本海を越えて南下する。これが日本列島への水稲耕作の伝播。

初期水稲耕作民が用いた土器を見れば、中国大陸南部より朝鮮半島南部との親和性が高いのは明らか。