1

"批判され、克服されるべきは、若者の理想主義ではなく、自らは行動をしないばかりか、行動する人を冷ややかに見たり、批判することばかりに一生懸命な大人の冷笑主義ではないか"

三牧聖子さん(@SeikoMimaki)の #コメントプラス 朝日新聞デジタル。必読です。

asahi.com/articles/ASR4X…

2

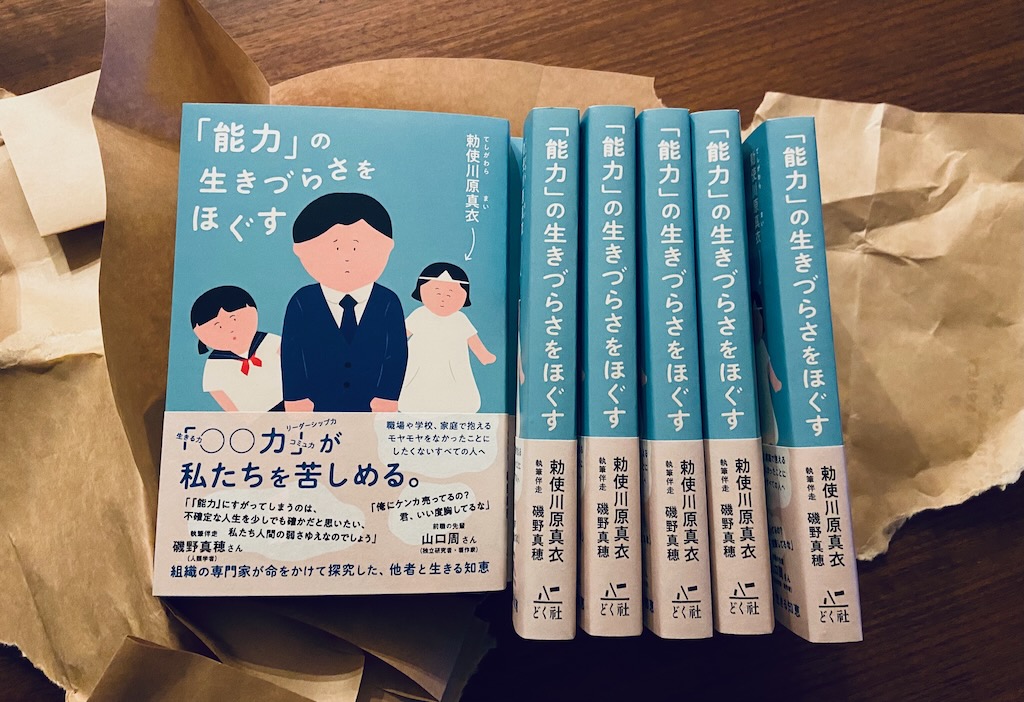

『「能力」の生きづらさをほぐす』(勅使川原真衣著・どく社)

心のこもった本とは、未来まで届く本とは、こういう本のことをいうんだと思います。私は不思議な巡り合わせで本書の執筆伴走を致しました。

「能力」で悩んだことのある全ての人に届きますように。

hanmoto.com/bd/isbn/978491…

3

なんて素敵な試み。チョコレートを買うときはまずブラックサンダーから、というレベルで応援買いをしたくなりました。

1個30円のブラックサンダー、「児童労働なし」のカカオに切り替え:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ9R…

4

絶対に落ちない抱っこ紐を作ろうと思ったら、子どもを縛るしかないという話をメーカーさんから伺い、高齢者の身体拘束を思い出す

管理不足/作り込み不足を問題の原因とし、そこに全責任を求めると、ケアの受け手の自由剥奪という、本末転倒な解答が導かれる

答えのない中庸をさぐることこそ知性。

5

コロナ禍の不気味さはいろいろあるけど、その最たるものの一つは「無症状」という「症状」によって、すこぶる元気な人までも医療の対象になったこと。

6

7

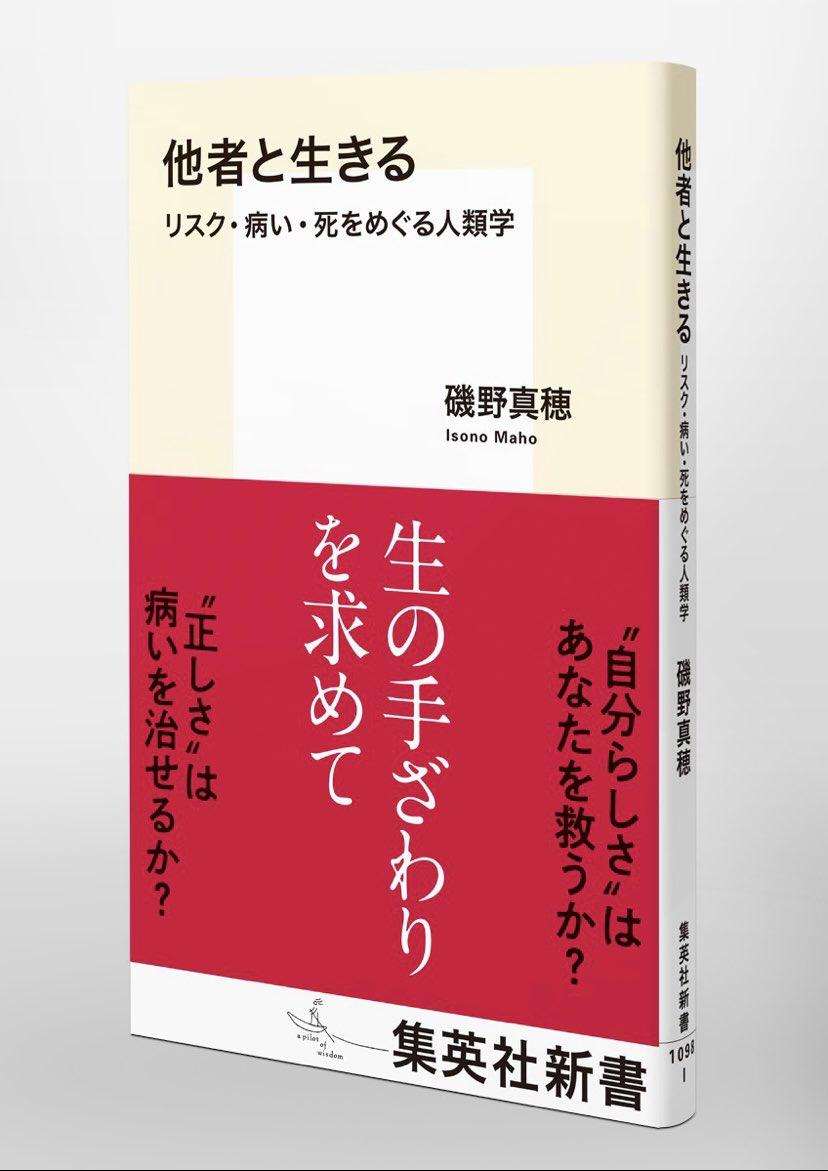

来月1月17日『他者と生きる リスク•病い•死をめぐる人類学』(集英社新書)が刊行となります

良きもの、正しきものとして疑いなく掲げられがちな、リスク管理・エビデンス・自分らしさ

本書は、これらに違和感を覚えることのある方に向け書かれました

ぜひお読みください

books.shueisha.co.jp/items/contents…

8

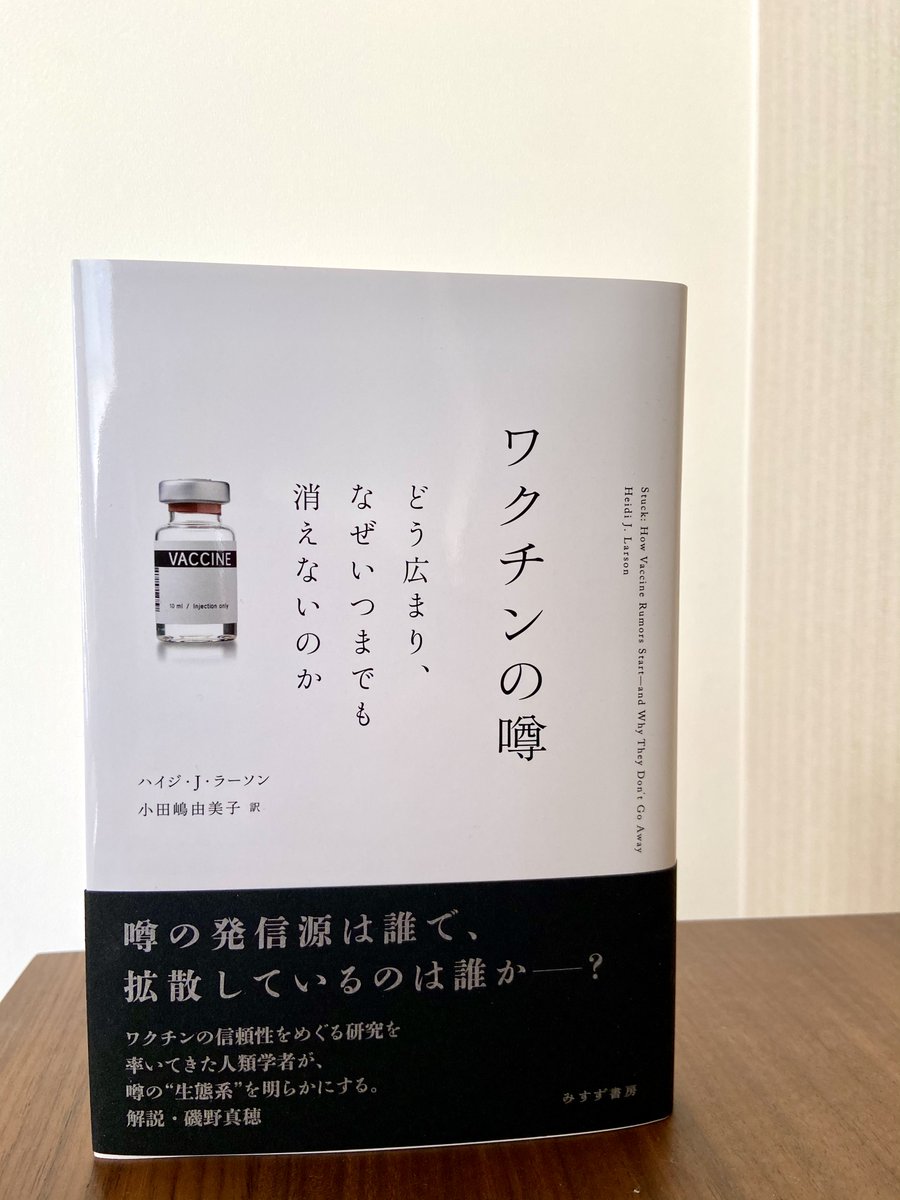

噂をデマと断罪するのではなく、不確かさを生き延びる戦略と捉え、ワクチンへの不信を考える

WHOなどでワクチンに長く関わる人類学者ハイジ・ラーソンの『ワクチンの噂』。ついに邦訳が登場です。

私は解説を書かせていただきました。一部はこちらから読めます。

msz.co.jp/news/topics/09…

9

命とは日々の暮らしの連なりのはず。数えられる何かだけが命を現すわけじゃない

医療は暮らしを守るためにあるのであって、医療を守るために暮らしが死んでゆくのは本末転倒じゃないか

10

「自分らしさ」とか、「ありのままの自分」とかを探すのではなく、一緒にいると心地よくてワクワクする人、でも時には必要な言葉を投げてくれる人を周りに増やし、その人たちを全力で大切にしていった方がいい。自分ばかりを見過ぎると他者が消えて、時には政治的にすらなる。

11

人類学者の中根千枝さんが、日本の組織は、いったん内部に仲間として受け入れられ、そこのヒエラルキーを崩しさえしなければ、どこまでも守ってもらえる。かつ年齢が上がれば上がるほど権力は増す、と言っているけれど、まさにそれだなぁと。

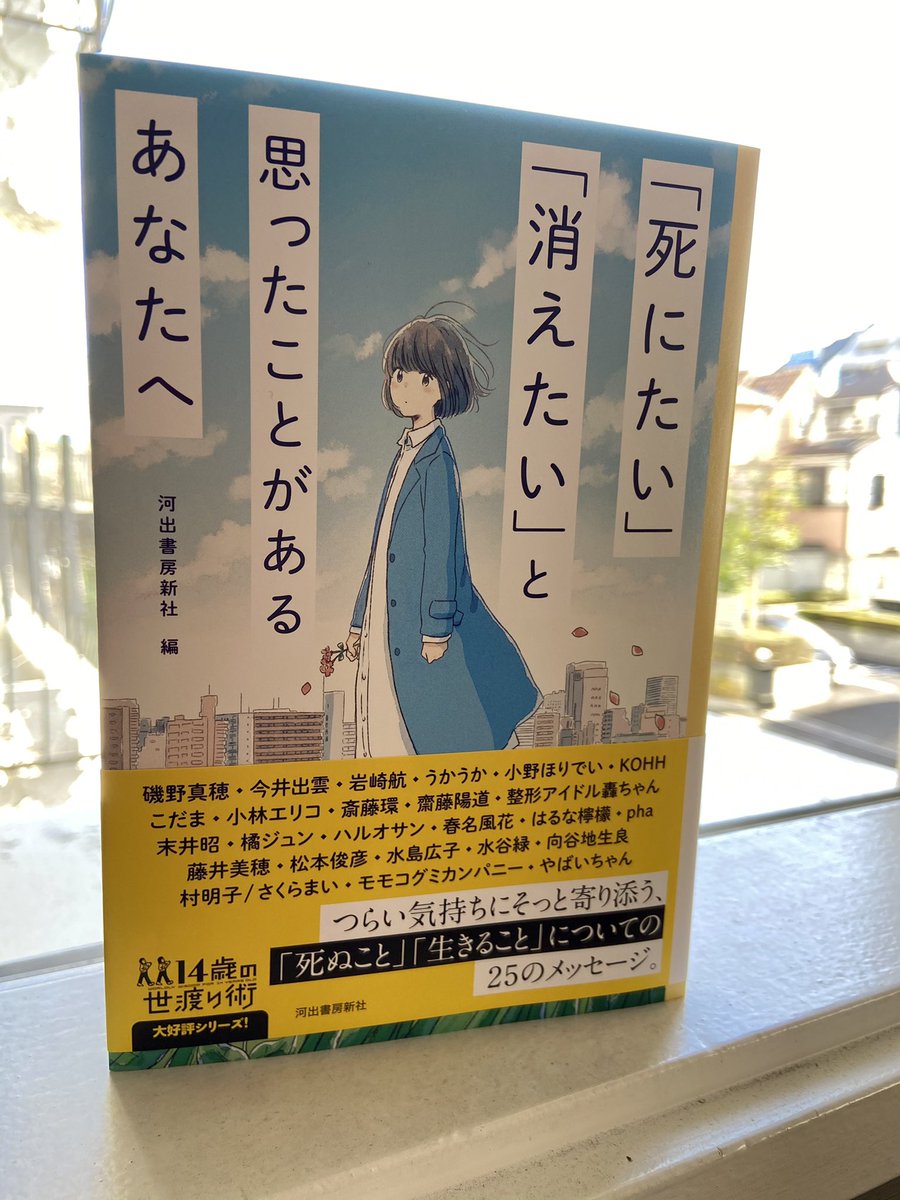

13

自殺について blog.mahoisono.com/life/

今年に入ってから、私の周りで二人目の自ら命を絶つ人が出た。警察庁のWEBサイトによれば、今年の9月までですでに1万5千人が自殺をしている。

14

元院生さんと共同研究をすることになったので「これを機に先生付けはやめて」とお願いしたら、しばしの沈黙の後「いそのっちでいいですか?」と真顔で言われ、こういう崩し方は最高だと思う日曜日。

15

Hey, Siriと呼び掛けたらSiri は答えず、代わりに🐱が答えたという事実を前に、英語の発音をこの機に鍛え直すか、猫語が話せる可能性にときめくべきかで悩む1日。

16

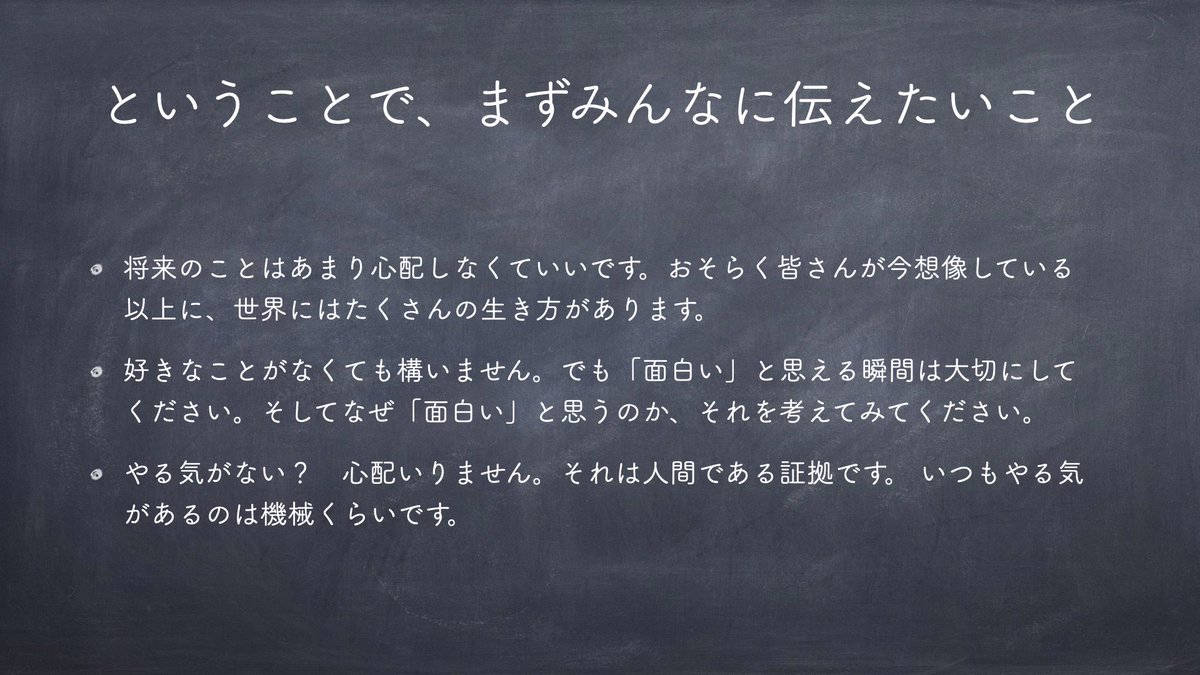

17

“コロナが怖い人は、失業者が出ることを怖いと思っていないかもしれません。こう言うと「感染が広がってもいいのか」と言われるけれど、そうではなく、リスクはコロナだけではないということです”

人生初のハローワークは開所前から列ができ、中は人で溢れていました。

withnews.jp/article/f02009…

18

19

『急に具合が悪くなる』を読んでくださった皆さまへ(19)

哲学者の宮野真生子さんが亡くなって今日でちょうど1年が経ちました。この1年ずっと考えてきた、死者との出会い方についてです。

blog.mahoisono.com/suddenlygetill…

20

昨年ふとしたきっかけで「懸垂が出来たら面白いんじゃないか」と思い鉄棒にぶら下がり始めたら、3ヶ月で本当にできるようになりました。

できるようになって気づいたことは、懸垂スキルは懸垂以外に使い道がないということです。

21

この前「自分を鼓舞する」と打ったつもりが、気づいたら「自分を昆布する」になってた。

いくら磯野だからってその誤字はひどすぎると思うのよ。

22

7月末よりオンライン講座「他者と関わる」を開始します

生きる上で欠かせない他者。しかし他者とはそもそも誰で、あなたとどう関わりながら集団を作るのでしょう。人類学的視点から他者とあなたを問い直します。

独立人類学者としての第一弾。満を辞して走ります。

filtr.stores.jp/items/5ef99f87…

23

批判を承知で率直に言わせてもらうと、渾身の力を込めて書いた本が著者の預かり知らぬところで突然百円台で売られることに、とても複雑な気持ちになります。 twitter.com/mizunoazusa11/…

24

”どこかの疫学者が作った数式に則る「かもしれない」という数字が、ある個人の日々の有りようを一変させる”

統計が、元気な人の動きを現行の強度と規模で止めたのは人類史上初めてではないでしょうか。医療人類学の観点から専門知識との付き合い方についてお話ししました

nishinippon.co.jp/item/n/613350

25

>病院でペースト食を指示されていたのに、ラーメンを食べさせたら誤嚥の恐れがあるという批判、(中略)高齢者に深夜にラーメンは栄養的に不適切という批判が多い。

生きる目的はあらゆるリスクを避けることなのか、という本質的な問いを投げかける良記事。

buzzfeed.com/jp/naokoiwanag… @nonbeepanda