255

雨ですね。

jma.go.jp/bosai/nowc/

259

「#林修の今知りたいでしょ 」ありがとうございました!写真はご一緒した伊沢拓司さんと。

260

雲や空を見て天気の変化を予想することを「観天望気」といいます。この「吊るし雲」は上空が湿っていて風が強く、西から天気が下り坂のときに山の近くで現れる雲です。そのため、吊るし雲はこのあと天気が崩れそうだよと私たちに教えてくれています。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

261

雷雨時に木の下で雨宿りは絶対にNGです。雷は高い木や電柱に落ちやすく、木の幹や枝から近くの人や物に飛び移る側撃雷が発生するからです。雷鳴が聞こえたら落雷の危険があります。空の様子やレーダー情報などから、天気急変の前に安全な屋内に避難しましょう。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

262

雷鳴は衝撃波が音になったものです。

雷の放電時には経路となる空気が瞬間的に約3万℃に加熱され、急激に空気が膨張するために衝撃波が生まれます。これがもとになって音波として伝わってきたのが雷の音です。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

263

落雷の様子をスマホでスロー撮影したものです。雷が雲から枝分かれしながら地上に向かい、その後は同じ放電経路を何度も電流が行き来しているのがわかります。この一連の放電現象が1回の落雷で起こったものです。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

264

そもそも雲は無数の水や氷の粒が集まって空に浮かんでいるものです。意外に重いです。特に発達した積乱雲では、雲に含まれる水の量が600万トン(東京ドーム約5杯分)あるといわれています。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

265

入道雲=積乱雲と思われがちですが、入道雲は分類上は雄大積雲で、モクモクしていて坊主頭です。雄大積雲がさらに成長して雲の頭が髪の毛のような滑らかな見た目の構造をとるか、雷活動・降雹を伴うと積乱雲と分類されるようになります。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

266

雹は空から降ってくる直径5mm以上の氷のかたまりのことです。直径5mm未満のものは霰と分類されます。雹を観察するときは、必ず安全を確保してからにしましょう。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

267

雹を輪切りにした写真です。雹は、積乱雲内で成長して落下する霰の表面が0℃高度より下で融解→積乱雲の上昇流で0℃高度より上に再び持ち上げられて再凍結→雲粒捕捉成長して落下の繰り返しで大きく成長します。そのため樹木の年輪みたいな層構造を持っています。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

268

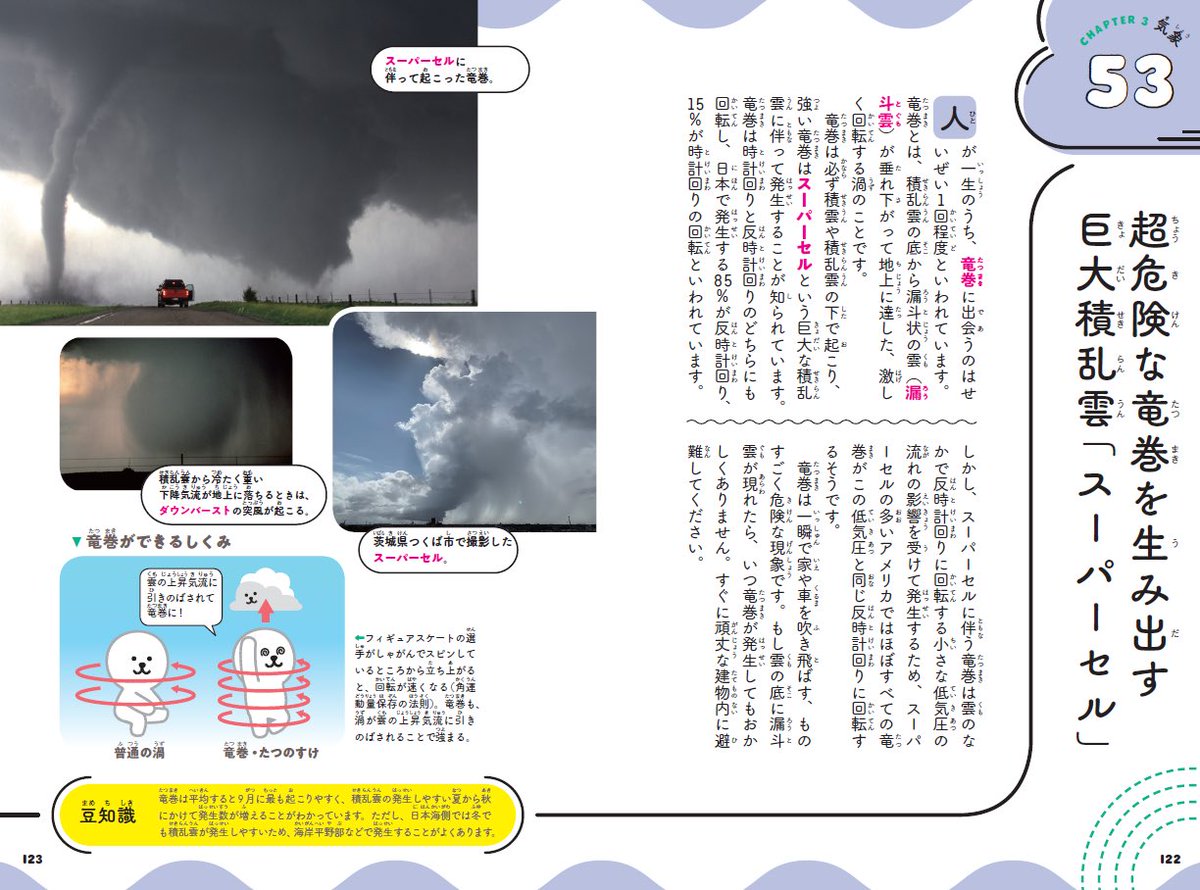

関東で竜巻が多いのは、地理的要因が大きいです。南からは暖かく湿った空気が流入しやすく、西側の山を越えてきた南西風、その上空を偏西風が吹く状況では上下で風がずれており、マルチセルやスーパーセルという竜巻や降雹をもたらす積乱雲が発達しやすいのです。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

269

竜巻の基本的なメカニズムは、地上付近の渦が引き伸ばされて強まることです。フィギュアスケートのスピンのように、回転半径が小さくなると角運動量保存によって回転速度が大きくなります。#天気の図鑑 #林修の今知りたいでしょ

270

今夜放送です。

ぜひご覧ください🌦️ twitter.com/arakencloud/st…