1

2

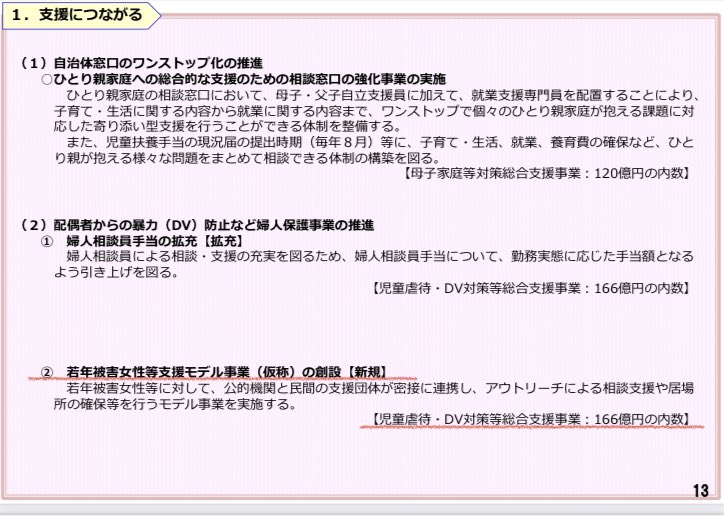

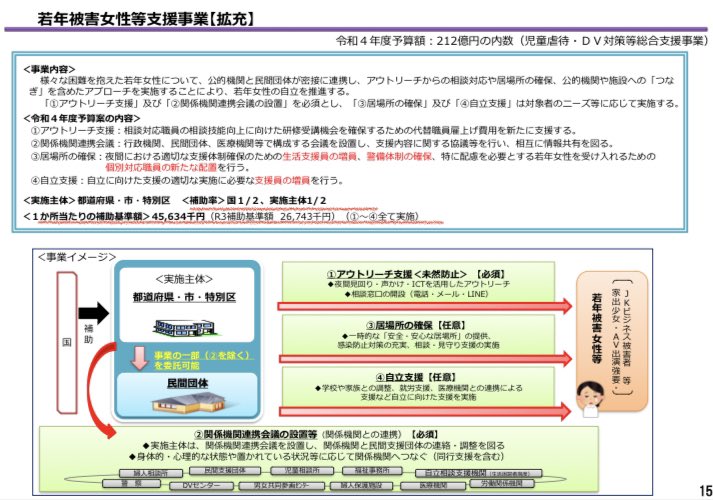

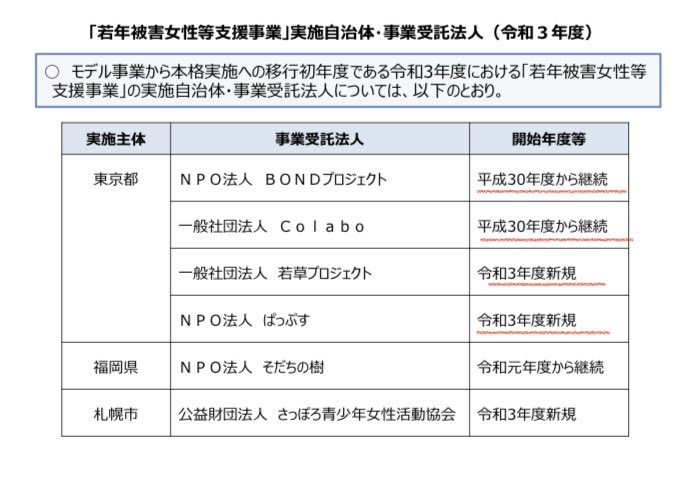

東京都の若年被害女性等支援事業は、来年度から補助金化されることとなり、東京都と厚労省と調整していたようですが、本日公表された資料を見ると、厚労省は補助金でもOKという判断をしたようです。

そしてなぜか補助金のほうが国の補助率が高いという設定になっていました( ̄▽ ̄;)

#Colabo問題

3

4

ナニカグループが厚労省の上のほうの人に圧力をかけられると仮定してですが、国と都の財政当局のチェックをクリアして、安定的にWPBCに税金を流すことができるお手本のようなシナリオだと思います。

5

都の財政のチェックは当然緩くなるので予算は通ります。こうして、一番の難関である開始当初の財政当局のチェックをクリアできるわけです。

そして3年間モデル事業をやって、東京都は国から「令和3年からは一般事業化するから都も半分出してね」と言われるわけです。3年もやれば事業をやめられない→

6

「児童虐待・DV〜補助金」の内数としてスタートしたので、「既存の事業費の中でやりくりするから新しい事業として認めて」と言って、財務省のチェックをくぐり抜けたんだと思います。

東京都では、「全額国が負担するよ」と国(またはナニカグループ)から言われたら、→

7

8

これは誤りですよねー。

補助基準額の増額を決めたのは厚労省ですけど、東京都にはこれまでどおりの2600万で続ける選択肢はあったわけです。そこを国基準額が上がったからと何も考えずに増額するのは、事業の実施主体(委託元)として如何なものかと思います。 twitter.com/adachiyasushi/…

9

東京都やcolaboを擁護するつもりは全くないですが、厚労省は少し可哀想なところもあります。若年被害女性等支援事業は「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金」の1メニューです。この補助金はいわゆる総合補助金というものです。→ twitter.com/usaminoriya/st…

10

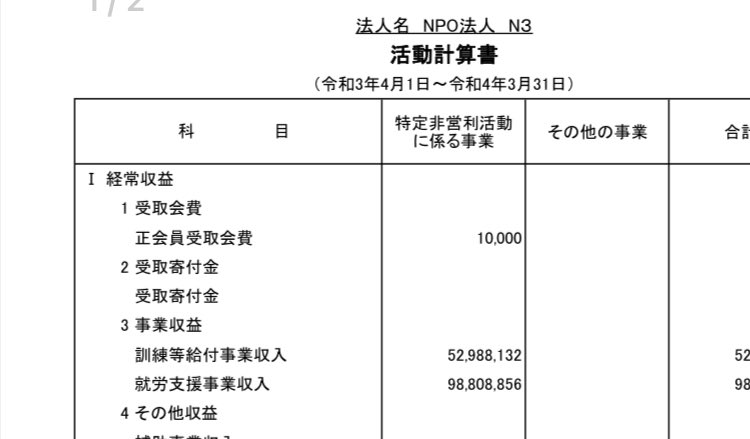

ここの事業所のナゾはだいたい分かりました。

すでに暇空さんが突っ込んでいただいていますが…( ̄▽ ̄;)

1日90分働いて工賃を45,000円貰えるということは時給で1,000円を超えます。

そうなるとA型作業所どころか一般企業並みです。

それなのに、なぜB型事業所なんでしょう?(・Д・) twitter.com/phy__1981/stat…

12

②実績報告の精査はできない(数字を合わせるのでやっと)、③見直す余裕はない(補助金要綱の様式に誤りが多くて何度も差し替えがある)が正確なところじゃないでしょうか。。。

もしかしたらわざと管理できないように補助金を巨大化して、税金チューチューシステムに仕上げた…Σ(゚д゚lll)

13

あと若年被害女性等支援事業の件については東京都の問題が大きいと思います。

この事業は委託事業なので、東京都が実施主体としてしっかりグリップすべきところ、Colaboら民間団体が主体的に事業を実施していたようです。この点は、住民監査請求の監査結果においても指摘されています(24ページ)。

14

あくまで推測ですが、こんなマニアックな手法をこのためだけに使っているとは思えません。他の事業でも使われていると考えたほうが自然かと思います。

ぜひ都議会議員の皆さんには、次の議会で「公法上の契約に類する契約がどれぐらいあって、その理由は何か」を問いただしていただきたいですね!

15

ちなみに本当に25名の利用者が年商1億円のお仕事をされていた可能性もあり得ます。

その場合は超優良事業所なので、ぜひぜひ横展開してほしいですね!(´∀`*)

あとここまで書いてアレですが、私はこの分野は専門ではないので、どなたか詳しい方がいらっしゃれば補足やご指摘をお願いします( ̄▽ ̄;)

16

で、ここからはぜひ都議の方に都議会で質問してほしいと思っている点です。

東京都の令和3年度予算で、この委託事業の予算額は1億700万円となっています。つまり、当初予算の編成時点で、東京都は「4団体に委託すること」を想定をしていたことになります。

なぜ、「4団体」なのでしょう? →

17

ここからは私の一考察であることをご理解ください。

おそらく利用者を毎日短時間だけ受け入れて、訓練等給付費(公費)を得る手法と考えられます。

ひと昔前にA型事業所で流行った手法です。

A型事業所では短時間受入減算の創設によりこの手法の事業所はなくなりつつあります。

18

こちらの記事を見るとお仕事の内容が分かります。

prtimes.jp/main/html/rd/p…

なるほど!

ホンダカーズさんのCM動画作成をされているんですね!

それなら在宅ワークでもできます。

あれれ??

暇空さんも指摘されていますが、約8000万円での仕入れは何を仕入れられたのでしょう??

19

厚労省はナニカグループだけじゃなく、いろいろな団体から圧力がありますので、毎年のようにどんどん事業が増えていくんですが、その都度補助金を作ると予算確保も難しいし、管理が大変なので、総合補助金のメニューを増やす方法を採っています。母子衛生費国庫補助金や地域生活支援事業費補助金も→

20

そういった計算はされていたのでしょうか?そしてそれは妥当な数字だったのでしょうか?

もしかしたらWPBCの4団体に委託する前提で予算を組んだのでしょうか??

このあたりは一般人である私には調べることができませんので、ぜひ都議の皆さんにお願いしたいと思います。

21

同様です。

そのため、厚労省の担当者は多忙を極め、毎年のように交付決定が1月ごろまでずれ込んでいます。さらに実績報告は事業を実施した翌年度に行い、額の確定を翌年度末に行っているような状況です。よって、①政策評価をできない(実績を翌年度にしているから)、→

22

B型でこの手法が流行らなかったのは就労支援事業収入を確保しづらいためです。

ただ、N3さんのように年商1億円のお仕事があればこの手法が可能となります。

実はこのやり方自体は違法でも脱法行為でもありません。

訓練等給付費の仕組みを巧みについたテクニックとも言えるでしょう。

23

B型事業所では1日90分でも7時間でも、事業所に入ってくる訓練等給付費(公費)の金額は変わりません。

なので事業所としては、短い時間でいいから毎日利用してもらったほうがいいのです。

しかも完全テレワークであれば、通所型と違って出勤率は高くなると思います。

24

利用者さんに不利益があるわけでもありません。

1日90分の利用で月額45,000円が貰えます。

利用者さんからしてみれば、とても良い事業所なのです。

もっと突っ込みたい点はいくつかあるんですが、オープンな情報から推察できるのはこの辺りまでです。

25

B型事業所は一般就労の難しい重度の障害者が利用します。

そのため事業所と障害者は雇用契約を結ぶことなく、最低賃金の制限もありません。

そのためほとんどのB型事業所では、時給換算すると最低賃金を下回ります。

1,000円を超える事業所があれば、利用希望は多いでしょうね。