2

ちょうど一年くらい前に、道具を使わずに建てた竪穴式住居。屋根の色は変わったけど、今も健在です。

制作までのドキュメンタリーを1本の動画にまとめてるので、こんな雨の日のお供にいかがでしょうか。

youtu.be/cNhPj9aqDpU twitter.com/cainz_san/stat…

3

4

万物を構成する分子は、色々なものに形を変えながら旅をしてるらしい。

車の排気口から出た水素分子は、空で集まって雨になり、植物に吸い上げられ、牛に食べられて体の一部になるってな風に。

石に取り込まれた分子は、その旅ができなくなる。だから、蛇紋岩の削りカスを2億年ぶりの旅に返してみた twitter.com/i/web/status/1…

5

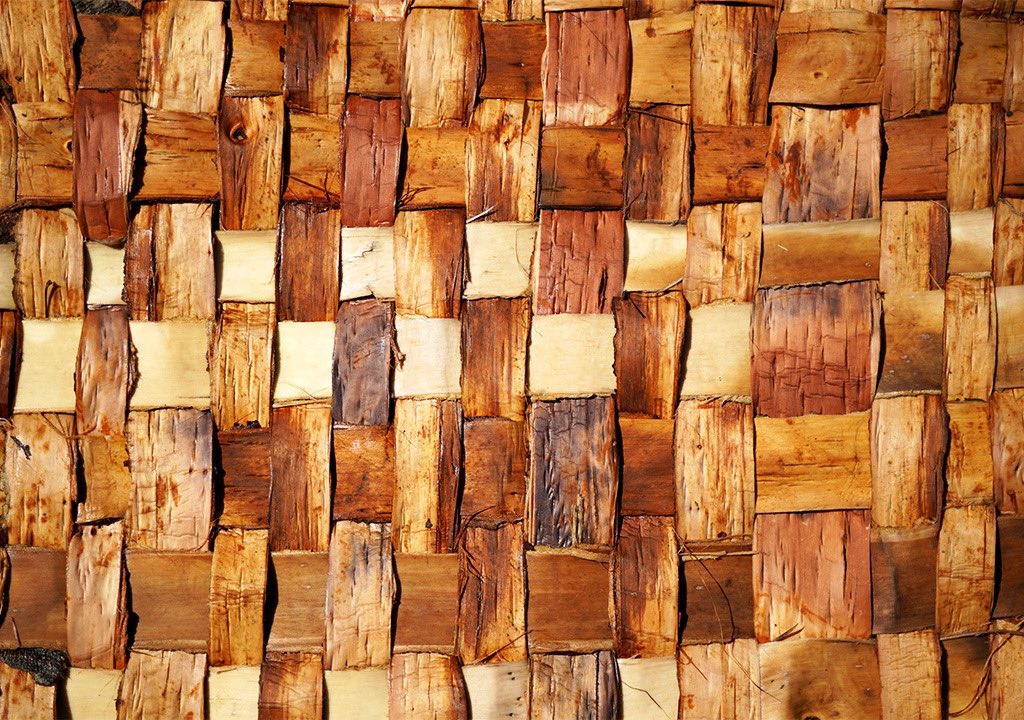

樹皮で座布団を作りました。

色んな種類の木の皮を編み込んでいるので、彩りが豊かで気に入ってます。

「編む」と強さも美しさも備わるからすごいですね。

だんだん座り心地が硬くなってきているのだけが心配です。

動画はこちらからご覧ください↓

youtu.be/v9BER_BhBso

7

8

見よこのジャストフィット感。

実は磨製石斧づくりで最も難しいのは、柄と石がぴったりはまるように加工すること。少しでも隙間があると、木を叩いた衝撃で簡単に外れてしまう。

ちなみに両サイドは木と石が触れないよう、広めに削ってある。触れてしまうと柄が横に広がり、縦に裂けて割れやすい。

10

11

縄文時代の鍋を食べるのが夢だった。

それは自然のものだけで、ゼロから作った鍋でなければならない。

土から土器を作り、食材を集め、海水から塩を作った。ようやく鍋が完成したのは1年後。その味は、「食べる」という概念を根底から揺さぶるものだった。

そんな文章です

magazine.cainz.com/article/136175

12

土器で海水を煮詰めて古代の塩をつくる。

耳に入る波の音がどこかなつかしいのは、それだけが縄文時代から変わらないからだろうか。少しでも縄文人の眼で、リズムで、世界を体験してみたい。そんな思いでやっとります。動画もぜひご覧ください↓

youtu.be/_mURAZo8_4Y

15

2022冬の新作コートができました。

こだわりの素材は、鹿の皮から肉を剥ぎ、焚き火で燻して揉んでを5日ほど繰り返してなめした"鹿革"。鹿の冬毛はフカフカで暖かく、厳しい冬も乗り越えられそうです。ぜひ動画をご覧ください↓

youtu.be/ul8BeZBE-aQ twitter.com/wkend_jomonjin…

16

17

安心してください。ついに自然のものだけで火を起こすためのマニュアルが完成しました。これで文明が崩壊しても大丈夫です。youtu.be/XSA6xWnDPP0

19

20

土器の目止め作業。

使うのは粉状にした栗の汁。栗などのデンプン質の液体を煮ることで、土器の細かいひび割れがコーティングされて漏れなくなるらしい。ちなみにこの栗汁は甘いミルクみたいでおいしかった。 twitter.com/i/web/status/1…

21

おいしい縄文クッキーを作るために、石を32時間削って石臼にしたというお話です。ぜひ動画をご覧ください→youtu.be/3kNKXDEB8qA

22

薪が燃え尽き、縄文土器が現れた。初めて土から土器を焼こうとしたのが1年前。何度も失敗し、工夫を重ね、最後は祈り、この日ようやく成功した。自分たちが意のままに"土器を作った"というより、"土器が生まれてくれた"という感覚。動画をご覧いただけたら、少しは伝わるかも。youtu.be/hc6jvlLNPik

23

縫い糸はカラムシという植物の繊維で作った。細くて丈夫な糸になるよう、4本の繊維を撚り合わせていく。2メートル弱を作るのに6時間。糸も貴重だ。

24

25