1

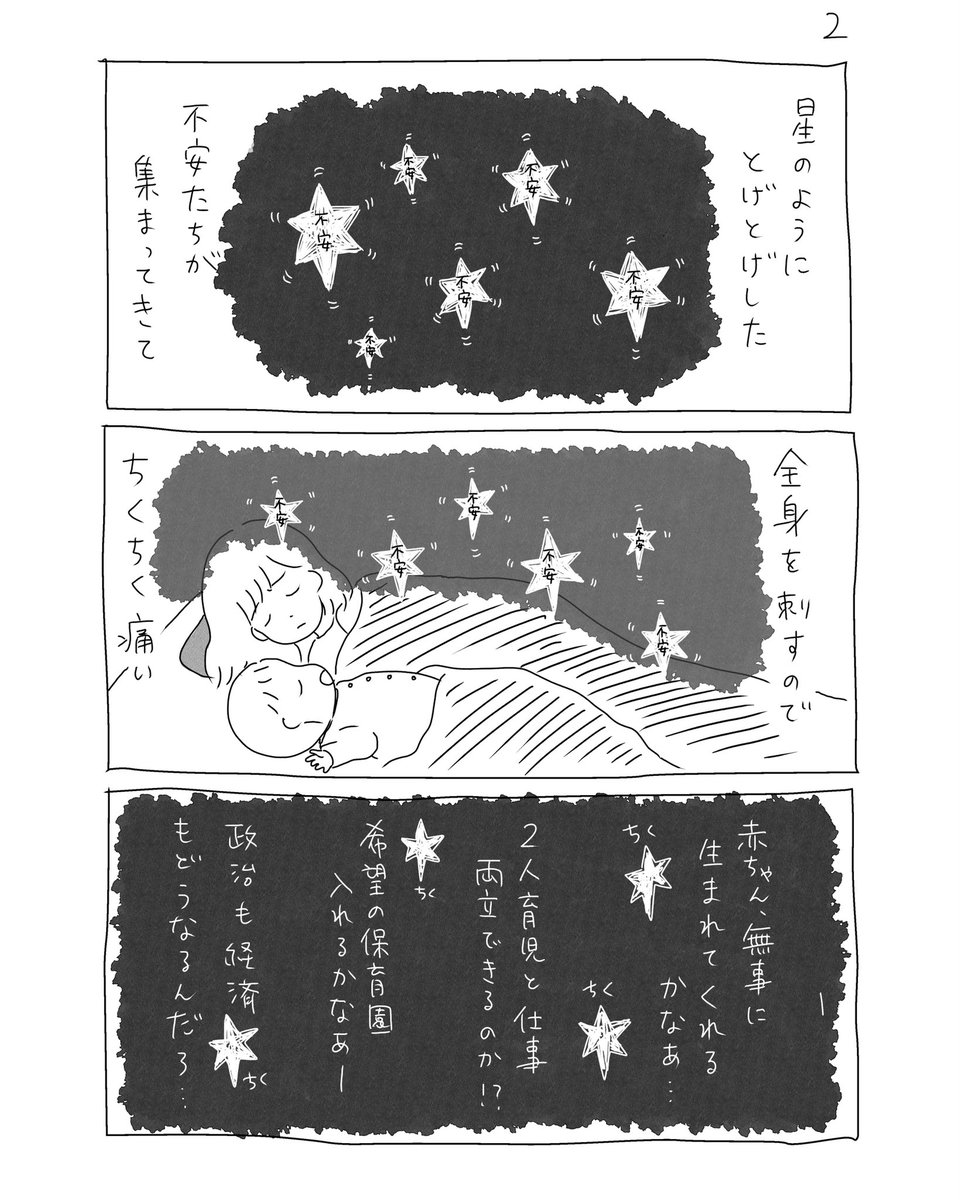

下の子が産まれると上の子に厳しくなってしまう問題。産後すぐに自覚してから、この1年はなるべくその感情が上の子に伝わらないように試行錯誤する日々だった。「お兄ちゃんなんだから」とは言わないようにしたり、褒める分量を増やしたり、2人の時間をとったり、自分の行動は変えてきたけど、

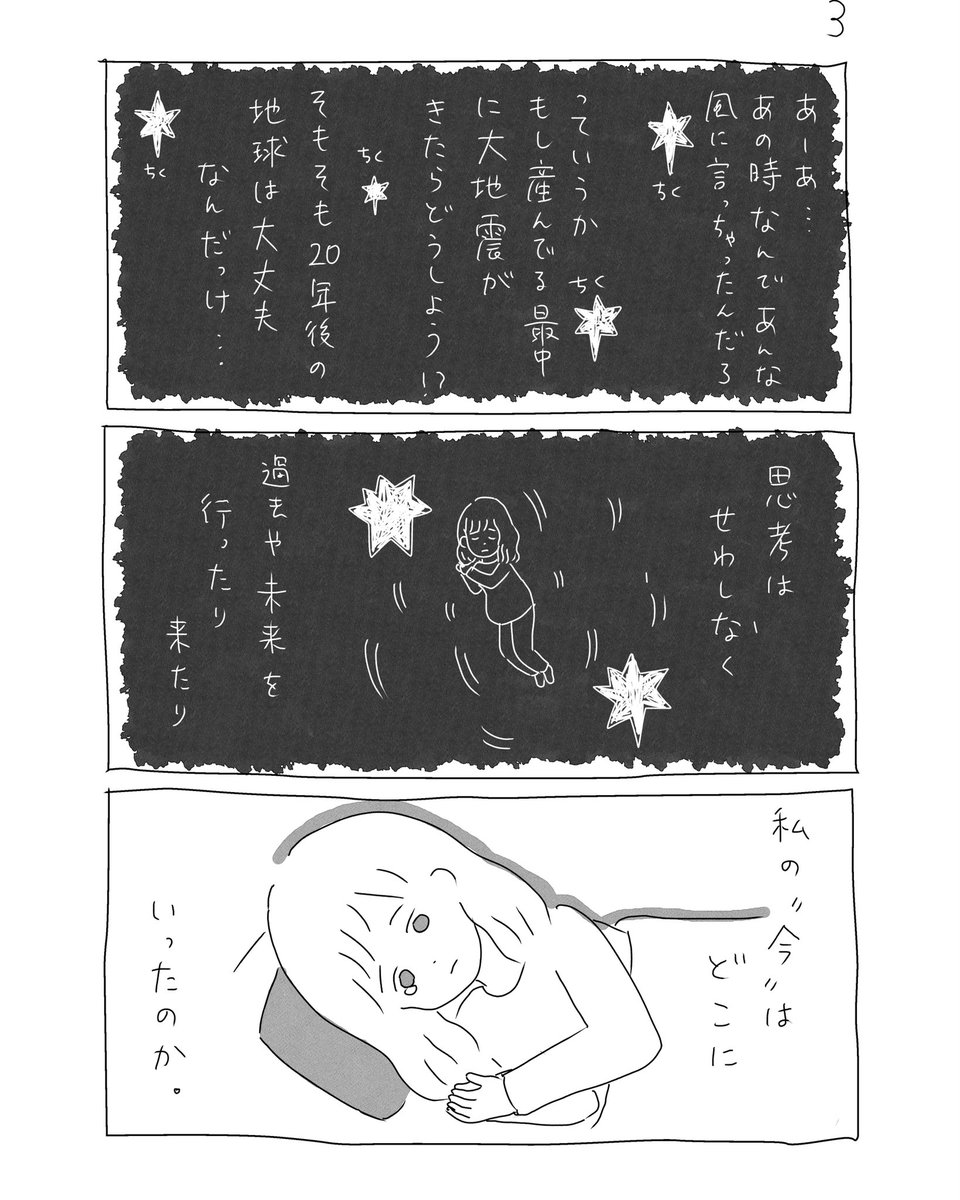

3

4

→一番イラっとする瞬間なので感情を抑えてキリッとした感じを出すのが難しいけど、叱らなくていいのは楽でもある。怒りたくなったら深呼吸して6秒待つ。

⚫︎1日15分、1対1で遊ぶ「特別な時間」を作る。子どもに主導権。決して否定しない、褒めて一緒に楽しむ。他の事はせず子どもに集中。

5

⚫︎好ましい行動はやって当たり前な些細なことでも逐一具体的に褒める(靴下履けた、朝起きれたetc)

×「いい子だね」

○「靴下自分で履けたね。お母さん助かるよ」

⚫︎できてなくても25%できてたら褒める

×「靴下は両方履かないと」

○「片方の靴下履けたね。がんばったね」

6

⚫︎好ましくない行動は見て見ぬふりをして無関心な表情と態度で待つ。or別の興味に誘導。少しでも好ましい行動に変わったら褒める。(25%でOK)

👦大声で騒ぐ⚡️

👩「夜だから静かにします」(キリッと宣言)→関心を示さず待つ

👦騒ぐ→疲れて少しだけ静かに

👩「小さい声できたね!嬉しいよ」

7

⚫︎子どもを変えるのではなく親が変わる、が大前提。

⚫︎子どもの行動を「好ましい」「好ましくない」「許しがたい」の3つに分けて紙に書く

→意外と「許しがたい」行動はないことに気づく。この時点で子どもへの見方が少し変わる。

8

4歳児さん、最近また赤ちゃん返りで(着替え、食事など1人で何もしなくなる)困ることが増えたので、自治体のペアレントトレーニング講座で学んだことを夫婦で共有&がんばってとにかく1週間実践してみた。

目に見えて効果があり、私も夫もイラっとすることが減りちょっと感動しているので共有します🙌

9

さっき弟くんが離乳食を詰まらせて、すぐ自分で吐いて、少し水を飲ませたらまた食べ始めたので一安心していたら、また盛大に詰まらせて、一瞬だけど息ができない感じになった。何かおかしいと思って口の中を無理やりみたら、1.5センチ角くらいのビニール片が入っていて血の気が引いた。

10

最近、上の子(3歳)の吃音(「かかかまきり」のようなどもり)がやや目立つようになった。いくつか本を読んだらとても勉強になったので、現時点でわかったことまとめ。

⚫︎「そのうち治るから気にしない」より「もし吃音が残っても困らないため」の早めの対応が、後々本人の辛さを軽くする。

(続)

11

不機嫌の奥の方には、わりかし高い確率でさみしいがある。子育てをして知ったこと。

12

とても悲しい出来事だし暴力は許されないけど、少なすぎる情報を頼りに、ニュースで何度も見た映像を元に徹夜で即席で作るであろう特番を、今夜放送する意義が私にはわからない。「民主主義の根幹である選挙のさなかに」は、各候補者の政策を解説して投票を促す冷静な選挙特番を放送するべきだと思う。 twitter.com/nhk_n_sp/statu…

14

反響があり嬉しいです。社会学者の著者がヘルシンキでの生活を綴った本で、親としての学びが多く面白かったです。怒りに対処する技術もとても参考になって、大変僭越ながら…以前自分が描いた育児漫画にもつながる部分があるなと思いました。よかったらこちらも読んでいってくださいませ。 twitter.com/moshikopi/stat…

15

あっという間に毒親になってしまう。子どもと、その子どもを主に育てる人の他に、どれだけ多くの人が関われるかによって、きっと子育ての内容は変わる」p163

子育てに多様な人が関わる重要性は、児童精神科医の佐々木正美さんも言っていた。「子どもを1人育てるには1つの村が必要」はアフリカの諺。

16

閉鎖的な近代家族が毒親を産む問題について、共感した部分も引用します。「私はたくさんの人との関係のなかでのみ、まともな人間でいられる。私は、私を恐れさせ、緊張させ、恥入らせる人々の前でのみ、なんとかまともに振舞うことができる。そうでなければ、私は自分の持つ力に酔い、傲慢に振舞い、

17

誰かを傷つけてもなんとも思わないだろう。

子どもと親だけの関係は、危険だ。社会が ーつまり、制度と規範と多様な人間関係がー 介入してくれなければ、私は子どもたちにとって危険な存在になる。」p153

「誰かにずっと助けてもらわなければ、私は ーもしかしたら、少なからぬ人々がー

18

生き抜くためのスキルと割り切るドライな発想。「これらのスキルはすべて、一歳から死ぬまで練習できることですよ」という保育園の先生の言葉。うちでいえば、今おチビは叩かないで感情表現する技術を、そして私自身は、母親として冷静に対応する技術の練習中なのだ。と思うと、少し気が楽になる。

19

いい子どもとかいい母親とか、そういうウェット感じに帰着させず、足りてない技術があるなら練習すればいい。この発想がベースにあると自分にも人にも少し優しくなれる気がして、いいなと思った。

この本の感想です▶︎

朴沙羅「ヘルシンキ 生活の練習」(2021,筑摩書房)

amazon.co.jp/%E3%83%98%E3%8…

20

今読んでいる本に出てくる、フィンランドの保育園の話が面白い。「思いやりや根気や好奇心や感受性」などを徹底的に「練習」できる「技術」と考える。また「友達だから一緒に遊べるのではなくて、一緒に遊ぶ人を(そのとき、その場で)友達と呼ぶ」。個人の性格や性質と考えられがちなものを、社会を

21

22

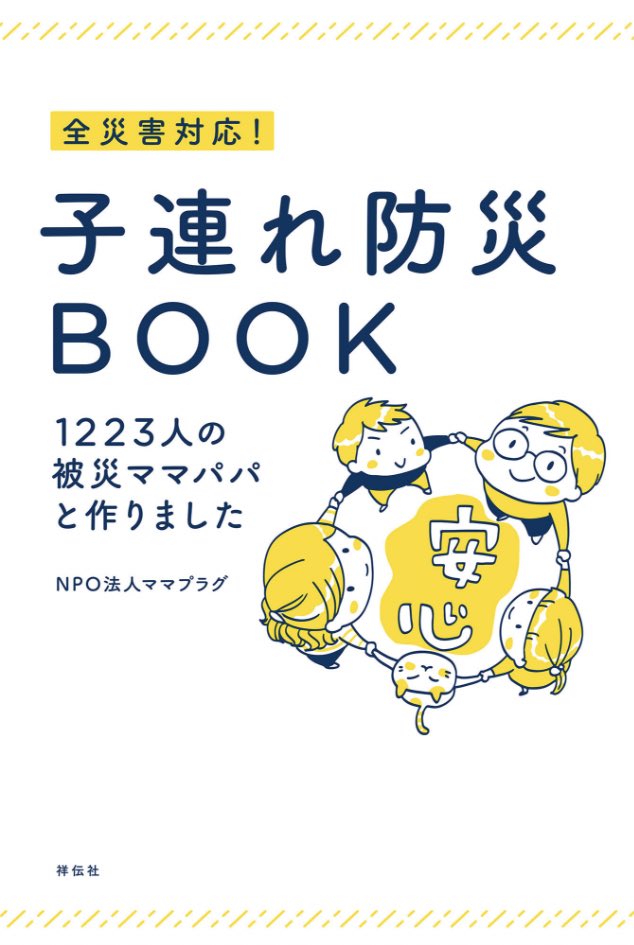

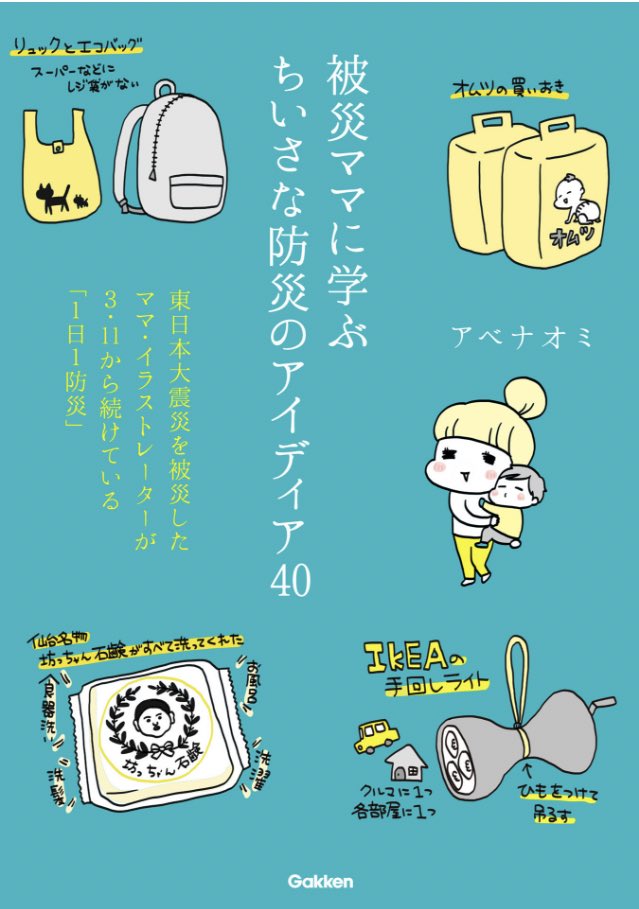

やったこと【①情報収集】

子連れ被災時の状況を自分ごととして想定するには、他の方の体験談やストーリー形式の本がよかった

→ 6冊読んだ中でのオススメ

⚫︎「おうち避難のためのマンガ #防災図鑑」

⚫︎「全災害対応!子連れ防災BOOK」

⚫︎「被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40」

23

先日の地震を機に子連れ防災を見直したら、穴だらけだったことに気づいた。一般的な非常持ち出し袋と食料、水の備蓄、家具の固定はしてたけど、その中身や量、効果的な方法など、子どもという観点で全然深く考えてなかったなと反省…。今回何を見直したか、以下備忘録として連ツイします🐥