1

2

やぁみんな!

ちょっと落ち着こう!

この話は専門家としての教訓であって、専門外の人が自説を好き勝手放言していいといってるわけではないゾ!

専門家、分野を出たらただの人。

それぞれの専門知の積み重ねにも敬意を持とうな!

3

積み重なる手続き書類と住民説明は先人のやらかしの軌跡(白目)。

4

やぁ、みんな!

自分の専門分野に素人が乱入してくると腹が立つよな!

でも、「異論があるなら学会に論文を出せ」が行き過ぎると「公害病?自分で証明して学会に論文を出せ」になるから気を付けるんだゾ。

同じ道を半世紀前に通り過ぎた理工学系との約束だ!

5

6

12

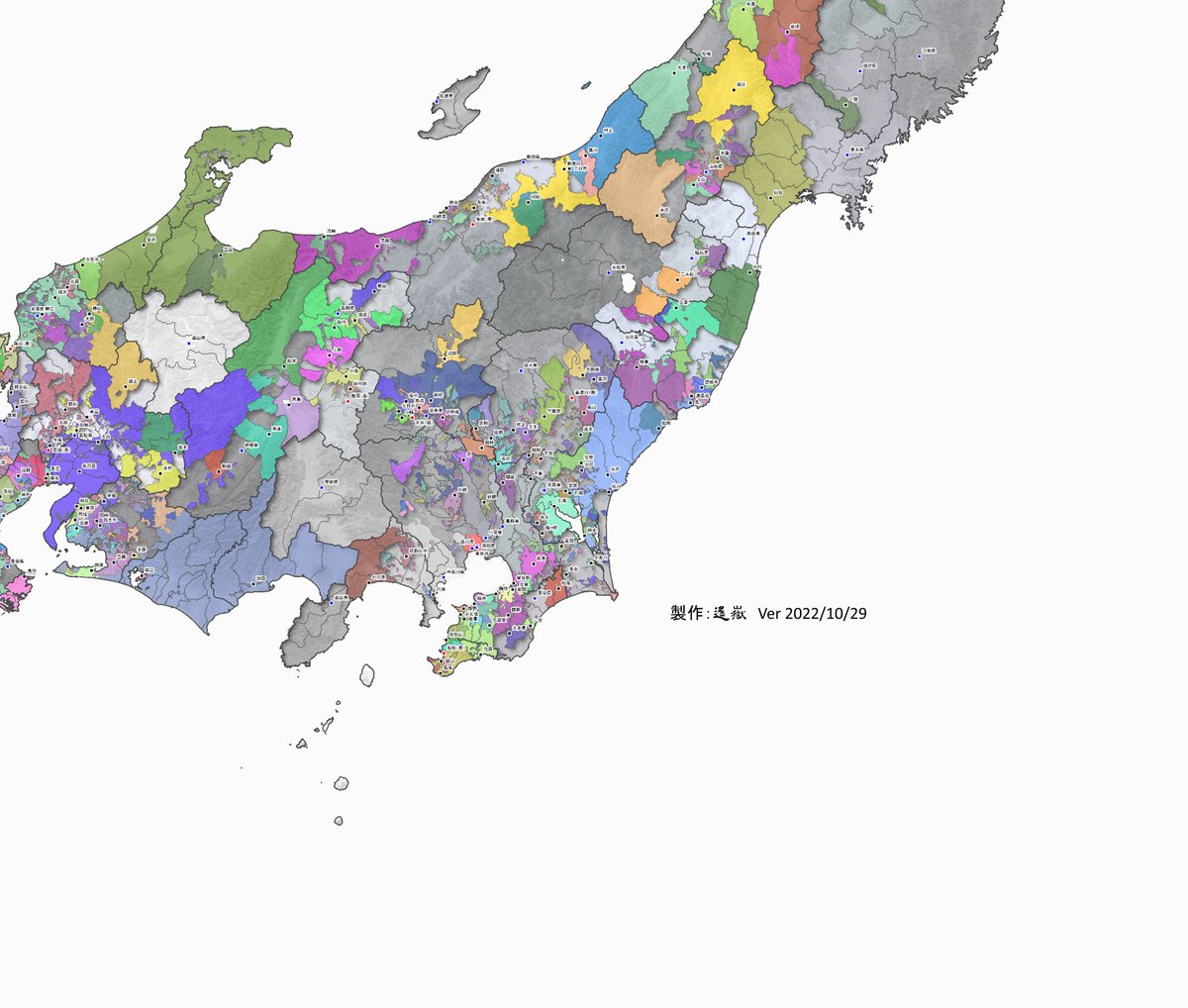

2つ以上の旧国に跨ってる市区町村

ざっくりこんな感じですね。

細かい境界変更や島嶼部は除いて。

岡山市北区が備前・備中・美作

堺市北区が河内・和泉・摂津

の三国が多分最多。 twitter.com/Iga_Yunagi_Geo…

19

歴史好きABC

A「どの時代が好きです?」

BC「周です!」

A「え?!同じです!!一番はやはり創業の人の後を襲い統一の礎を築いた…」

A「武王」B「武帝」C「世宗」

ABC「は?」

終

制作・著作

━━━━━

ⓃⒽⓀ

21

23

24

25